神⼾の加藤家(加藤テーラー)に生まれるが、13人もの子沢山だったため、幼少期に大阪の親戚筋にあたる石本家(石本湯)の養子となる。風呂焚きなど厳しい家業の手伝いをさせられるが、番台に座るときなども教科書を離さず、成績も優秀であった。「親の金で教科書を買うとは情けない。俺などは国が買ってくれたもんだ」と冗談を子供たちに語っている。(奨学金をもらっていたことをさすらしい)

1. 建築家石本喜久治の誕生

1894~19261894明治27年

誕生

- 2月15日神戸の加藤家に生まれる(加藤テーラー)

- 大阪の石本喜三郎の養子となる(石本湯)

- 大阪市立高津小学校卒業

- 今宮中学校卒業

- 東京高等工業学校(途中退学)

- 旅順工科大学予科(途中退学)

2月15日誕生

1917大正6年

23歳

- 第三高等学校(理科)卒業、東京帝国大学工学部入学

第三高等学校(理科)卒業、東京帝国大学工学部入学

大阪市立高津尋常小学校、大阪府立今宮中学校を経て、東京高等工業学校(現東京工大)電気科、旅順工科大学予科の機械科へ進学するが、途中退学。

1919大正8年

25歳

1920大正9年

26歳

- 東京帝国大学工学部卒業、竹中工務店入社

- 7月白木屋で第1回分離派建築会展覧会を開く

- 「分離派建築会作品集」発行

- 【主な作品】卒業設計「涙凝れリ」

分離派建築会と卒業設計

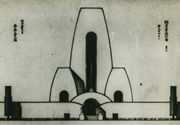

「涙凝れり(ある一族の納骨堂)」

分離派とは建築運動の先駆をなすグループ。1920年東京帝国大学建築学科の石本喜久治、滝沢真⼸、堀口捨⼰、森田慶一、⽮田茂、山田守の6人の学生が、卒業直前の2月大学構内で同人習作展を開いたのに始まる。同年7月日本橋白木屋で第1回作品展を開くと共に『作品集1』を発刊。分離派建築会宣言を載せる。1928年の第7回展までに東京、大阪における展覧会と講演会、それに3冊の作品集がある。宣言に示すとおり、明治の様式建築とその亜流から分離すると共に、建築実利主義の克服も目指した。

「涙凝れり」は第1回展で石本喜久治が出品した、自身の卒業設計。巨大な西欧風納⾻堂である。前年父を亡くしており、ある一族とは、石本家であると推測される。全体には表現派的であるが、部分的にゼセッション派に学んだ後が読み取れる。

分離派建築会宣言

我々は起つ。

過去建築圏より分離し、総ての建築をして真に意義あらしめる新建築圏を創造せんがために。

我々は起つ。

過去建築圏内に眠って居る総てのものを眼覚さんために溺れつつある総てのものを救はんがために。

我々は起つ。

我々の此理想の実現のためには我々の総てのものを悦びの中に献げ、倒るるまで、死にまでを期して。

我々一同、上を世界に向って宣言する。

1921大正10年

27歳

- 「分離派建築会作品集第2巻」発行

1922大正11年

28歳

- 渡欧(ドイツ・ウィーン・アムステルダム他)

- 【主な作品】この頃、大阪貯蓄銀行の支店、出張所を設計する

翌年にかけて渡欧

父親が残したわずかな不動産を処分して渡航費とし、「視察でもなければ況んや学問研究でもない。ほんとに気まぐれな散歩の延長」と、一年そここの気楽な一人旅を楽しんでいる。「建築家であらうが其他の美術家であらうが日頃尊敬する大家達を出し抜けに訪ねては驚かし⼜目に触れる面白さうな建物は片ぱしから乱撮するやら安いにまかせてほしい書物は手當り次第に買ひ込んだのである」と建築譜(1924:大正13年)に記している

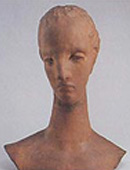

手当たり次第に買い込んだ「物思いに耽る少女」

ドイツの彫刻家W.レームブルック(1881-1919)の作品。当時のドイツは大戦後の激しいインフレで、円高傾向にあり、「安いにまかせて、手当たり次第買い込んだ」中の一品だと思われる。当時、分離派の事務所のようになっていた滝沢真⼸氏宅に旅先、ことにドイツからときどき大きな箱詰めの図書を送っていた。⽞関はその箱の堆積で、出入りに差し支えるほどだったという。現在確認できる図書類は、建築図書100余冊、建築雑誌7種、社会科学書60余冊であり、その一部は武蔵工業大学図書館、法政大学大原社会問題研究所に寄贈されている。他に、絵画、彫刻も購入している。

テラコッタ、高さ44cm

1923大正12年

29歳

- 【主な作品】大阪貯蓄銀行祇園出張所、山口銀行東京支店

山口銀行東京支店

分離派の最初期の作品としても貴重で、もっとも大胆に表現主義的な傾向をあらわにしているといわれる。設計中に先輩からなぜ窓の形をこのようにしたか問われたとき、「風が良く入る」と答え、先輩から「なぜ形がいいと言わない」とたしなめられたという逸話が残っている。その場その場で通りの良い道を選ぶ性格と評されている。なお、この建物の工事期間中に渡欧している。

1924大正13年

30歳

- 「建築譜」を著す

- 「分離派建築会作品集第3巻」発行

- 【主な作品】平賀敏邸

建築譜

1922(大正11年)〜1923(大正12年)にかけて渡欧した際の印象を、帰国後写真を中心にまとめたもの。ドイツの三大傾向の代表者としてマクデブルグで活躍するB.タウト一派、ドレスデンのH.ペルチッヒ、ワイマールのバウハウスに拠るW.グロピウスに注目している。分離派建築会発行。

1926大正15年

32歳

- 京都帝国大学工学部建築学科講師嘱託

2. 石本建築事務所創設

1927~19311927昭和2年

33歳

- 竹中工務店退社、片岡石本建築事務所創設

- 11月日本インターナショナル建築会第1回展覧会

- 【主な作品】東京朝日新聞社

片岡石本建築事務所創設

ある日、たまたま東海道線の列車中で関西財界の名⾨で、当時その商工会議所会頭であり、また自分と同じく京都市大工学部建築学科の講師でもあった片岡安工学博士と同車し、その時、自分は竹中工務店をやめて京都帝大に行き学究になるべきか、また建築家として建築設計業界に進むべきか悩んでいるという話をしたら、博士は即座に「君は建築家として進むべきである、自分はできる限りの後援もするし、できれば建築事務所を共同経営してもよい」といわれ、ここで石本喜久治は先輩の片岡安と共同経営の片岡石本建築事務所を開設した。(「50年のあゆみ」)

創立記念日は白木屋地鎮祭を行った9月16日である。

創立当時の逸話

「朝日新聞社の社屋ができあがりかけているとき白木屋の話がおきたんです。白木屋といえば、その時分じゃ相当大きなイベントですよ。いろいろな経過をへて、石本喜久治先生が設計を引きうけ、私がその下でチーフアーキテクトで、と決まったんです。竹中工務店に2人して辞表を出して、いよいよ白木屋をやろうということになったとき、石本建築事務所というものが発生したわけです。石本先生は、経営の能力といいますか、実業家的才能が⾮常にあるんですね。工学博士で建築界はもとより関西実業界でも相当顔のきいたかたであり、東京でもよく知られている片岡安先生を、ということから「片岡石本建築事務所」になったんですよ。」(山口文象「50年の軌跡」)

東京朝日新聞社竣工

社内でコンペティションが行われ、石本喜久治案を含め4案のなかから、朝日の村山龍平社長が自ら選んだという。数寄屋橋の袂にある将棋の駒の各辺をさらに不揃いにしたような五角形の敷地に建設された、地下1階、地上8階、新聞社と展覧会場、大講堂でなる多機能のビルで、建築様式は「1900年以後の新様式綜合から国際建築様式への提案」としている。

当時、石本先生は燃えてましてね。日本で初めてメンデルゾーンみたいな新しい建築をおれがやったんだ、という自負ですね。(山口文象「50年の軌跡」)

地下1階、地上8階

延3,978坪

設計:竹中工務店

1928昭和3年

34歳

- 【主な作品】白木屋百貨店1期竣工、三宅やす子邸、山田白動車商会

白木屋百貨店

当時、石本先生は京都にお住まいで、事務所創立のいろいろなことをしておられたのでしょう。私のところへは、白木屋のプランやエレベーションのこんな小さなもので、200分の1だったかな、書いて送ってくるんです。それを忠実に100分の1にエンラージし先生のスケッチにあわせてエレベーションを整理しまとめてゆくんです。三越のように金をかけたクラシックでなく、金をかけないで日本橋や浅草、隅田川の向こう岸の人たち、つまり下町の人々を驚かせようというんで、アブストラクトのようなステンドグラスや、漆喰を打った上に金箔をつかってネ。まぁー相当苦労しましたよ。(山口文象「50年の軌跡」)

延1,033坪

(東京・日本橋)

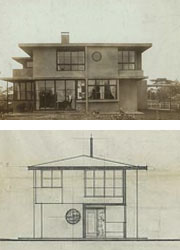

三宅やす子邸

「2階建の清新な住宅で、内部も亦清新の極致を示して居ます。意匠に現代フランス的な影響を認めますが、更にこれが理解されて、日本人的な洗練を経て居るのを見ます。これと同じ傾向のものに、山田自動車会社、エンパイヤ自動車商会があります。」岡田孝男『新建築』1929年1月号より。(50年の軌跡)

(東京・世田谷)

1929昭和4年

35歳

- 「新建築」が「石本喜久治作品号」を発行

- 【主な作品】新日本証券、朝日新聞社員クラブ

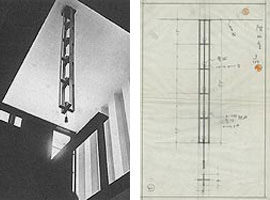

朝日新聞社員クラブ

直線とアクセントとしての丸窓とで構成された彫りの深さと白い壁面との対比、吹抜け空間の壁にそってつくられた階段、またサソルームーや暖炉のあつかいなど、のちの住宅設計にしばしば用いられる手法が駆使されている。屋根は鋼板葺き、外壁はラスモルタルにドロマイト刷毛塗り仕上げ。(「50年の軌跡」)

当時は既製品が無かったので、家具、照明器具等全てをデザインした。(山口文象談1977年)

1930昭和5年

36歳

- 【主な作品】東郷青児邸、山叶商会

山叶商会

その前年、山口(当時は岡村)さんの紹介で、山叶商会の社屋工事現場の実習生として夏休みの大半を過し、石本先生からステンドグラス、天井のモザイックや床の大理石のモザイックなどのデザインを命じられた。その殆どが実施に移されるという、一学生の身では考えられないチャンスに恵まれて大いに張切った結果、先生から入所の承認をいただいたのである。(海老原一郎「50年の軌跡」)

地下1階、地上6階、576坪(東京・日本橋)

1931昭和6年

37歳

- 片岡石本建築事務所解散、石本建築事務所創設

- 【主な作品】白木屋百貨店2期竣工、朝日新聞社横浜支局、青木邸

石本建築事務所創設

白木屋全館の竣工後、片岡石本建築事務所を解散し、先生が単独で石本建築事務所をはじめられることになった。山口さんはその前に退所して渡独され、結局私ひとりだけが再採用ということになり、石本建築事務所所員第1号となった。先生と2人だけで始まった石本建築事務所は銀座交詢社の7階で、セットバックによってできた畳敷きにして約10帖の広さである。不景気な世相の影響で、当初は仕事も少なかった。(海老原一郎「50年の軌跡」)

3. 発展そして戦火空白

1932~19441932昭和7年

38歳

- 12月白木屋火災

- 【主な作品】銀座パレス、やっこ食堂、東京国際飛行場事務所

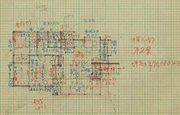

石本喜久治の設計①

先生の基本平面図の作成も独断場の感があった。「石本先生は夜はいくらでも働ける人であったらしい。新しい仕事にはまず、平面計画が必要である。朝出勤すると僕はよく、くしゃくしゃに書き込まれた一枚の方眼紙を渡された。アパート、デパート、オフィスビル或いは住宅も無論であるが兎に角地下最下階から地上最上階迄の略平面がその一枚の方眼紙にひと重ねに描き出されていた。各種の点線、破線、実線、赤または青の鉛筆が使い分けてあって『何は何階、これは何階』の指示通りに整理し図面化するのであった。そして先ず殆ど正確に考え抜かれていた。」という当時の所員大和田氏の文章通り、午前中先生の出所と共に手渡され、その後はすべて我々の手に移される作業となるのであった。(海老原一郎「50年の軌跡」)

石本喜久治の設計②

設計に関しては分離派時代程強い主義主張はなかったようで、むしろ保守的実務的と見られるものが多く、設計はベテランを通じて比較的一任されていたようである。保守性の大切さを自覚するとともに、形の上のあそびを機能と合理性に結びつける努力がなされ、またこれら混迷の中にこれを決定づけるある種の権威を求めていたといえる。命ぜられた設計で先生の意図と違った自分のアイデアを出すと「こんな勝手なまねは許さん」ととがめられるので,「これはModerne Bauformenにのっていただれそれの手法です」というと、先生は黙ってしまうので時々この手を使ったものである。(武基雄「50年のあゆみ」)

白木屋の大火

12月16日、白木屋百貨店に火災が発生、交詢社の屋上からみる白木屋7階食堂まわりは黒煙に包まれている。おりから石本先生は大阪に出張中なので、伊藤君の革ジャンパーを借りて駆けつけた。この災害によって建築の区画、避難設備、消火設備などの法規の実施をみた。白木屋火災による改修工事は、事務所にとって大きな節となった。(海老原一郎「50年の軌跡」)

銀座パレス

新橋のたもとの「銀座パレス」の設計はそのころの作品で、立地条件や夜の効果的な表現への興味やらで先生も意欲をもやされ2人で向きあってデザインをまとめあげた。外壁の輸入ガラス「ボルマライト」の使用やネオン塔は先生のアイデアであり、銀座通りに面する照明による造形は私の苦心の作品である。楽しい仕事ができたことで印象深い作品であるが、当時カラーフィルムのなかったことが今となって残念という外はない。(海老原一郎「50年の軌跡」)

1933昭和8年

39歳

- 【主な作品】小西邸、喫茶コンパル

1934昭和9年

40歳

- 【主な作品】博多株式取引所

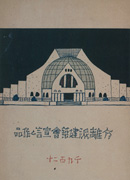

博多証券取引所

博多株式取引所は、その後の福岡銀行集会所と共に昭和10年(1935)頃の事務所の代表的な作品といえると思う。いまはすでにないが、その塔と共に心に残る作品である。私は、この建築の透視図を4枚描いた。これは施主の要求に応じたためでなく、先生のその時点での心境から求められた表現の探求に対してであった。その決定案は、きめこまかいディテールの追求をともなっていた。(海老原一郎「50年の軌跡」)

地下1階、地上2階、769坪(福岡)

1935昭和10年

41歳

東京国際飛行場事務所

東京国際空港(通称羽田空港)の初代ターミナル。「公共施設としての空港」という今では当たり前の概念が初めて日本で実現され、新しい東京を象徴する建物だったと言われる。本体から張り出した円形ガラス張りの待合室からは、飛行機の発着とのどかな風光が望めた。

1936昭和11年

42歳

- 【主な作品】日本タイプライター社屋、小亀邸

日本タイプライター社屋

日本タイプライターから懸賞が出たんです。石本さんが嫌がるものですから、私が友だちの名前で出したら当選しちゃったんです。それで日本タイプライターの社長が石本さんに、海老原に設計させたいんだけれども、事務所として受けるかと言ったんです。そしたら石本さんは受けると答えたんです。それで私に全部やれと言って、家具から灯器具から一人でやりました。(海老原一郎「建築雑誌 Vol.102,No.1258 1987年4月号」)なお、このコンペの審査員の一人は石本喜久治だったが、海老原の提案だとは気づかなかったという。

1,228坪(東京・京橋)

立原道造と、その時代

同期に入所し、僅か2年余りの交友ではあったが、私としては大きな影響を受けることになった。それはもちろん彼が世にも優れた詩人であったことによるが知られるようにあの若さで病没されたことが、一層忘れ難い思い出となった。事務所での仕事ぶりだが、彼はなんといっても対応が明晰であったから、その点先生の信頼も篤かった。彼こそ今日でいうところの <目に見えぬもの>を目に見えるように設計し得る、数少ない建築家の一人であったろう。(武基雄「50年のあゆみ」)

1937昭和12年

43歳

- この頃上海事務所(上海)、石本川合建築事務所(新京)開設

- 【主な作品】三井銀行福岡支店、白木屋大塚分店、丸柏百貨店、大森白木映画劇場、大分市役所庁舎、石本邸

上海事務所(上海)、石本川合建築事務所(新京)開設

時代が戦争へと傾いていく中、順応性の機敏さと、時代先取りの特長を発揮していち早く軍施設への協力、軍需産業施設の設計協力へと移行していく。そして、戦禍が内地に波及し、いよいよ国土をあげて戦争は激烈となり、もはや軍民を問わず内地には通常の建築は皆無となるに及び、いち早く大陸に実質上の本拠を移し、当時の満州国新京(現長春)に川合貞夫と共同になる石本川合建築事務所を興し、一方上海にもブランチをおいて満州国をはじめとする北・中支の施設ならびに陸海軍の設計受注に専念して、ここに事務所の生きる道を求めた。(「50年のあゆみ」)

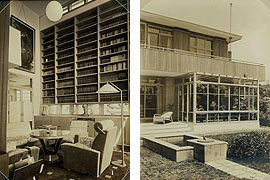

石本邸

石本喜久治自身の住宅は、2年間考えつづけられた結果であり、そのプランニングは最上のものであると信じる、と当人が力強く物語っていた。石本に愛されていた立原道造は、この設計にはかなり深く携っていたとい。雑誌『新建築』1938年5月号は、書棚を有する張出しとそれを支える矩形の深い柱、二階バルコンの出、南側エレベーションのもつ風格をとりあげて、その紹介を次のように結んでいる。「総てが生き生きとした空間構成にまで親しみを持つ。⽢さは全く影をひそめ、端正と清澄と一つの生命の営みが中に行く生活をも高めているかの様だ。建築家の家を多く吾々は見た、⼜建築家の設計した住宅も数しれず見た。だがアルバー・アルトー自身のホームを見た強い印象を石本邸に再び甦らし得た事を喜ぶものである」(50年の軌跡)

地上2階250m²(東京・五反田)

石本邸の日時計

石本喜久治邸の庭園に置かれていた日時計の裏面には、箕浦実一・柳瀬駿・武基雄・立原道造はじめ19名の所員の氏名が刻まれている。この日時計は現在も石本建築事務所1階ロビーに展示されている。

白木屋大塚分店

白木屋百貨店(1928年竣工)の大塚分店として、1937年に竣工。屋上テラスや展望台を備え、大塚駅前のランドマークとして地域住民に愛された。戦火にも耐え、戦後には増築・改修を繰り返しつつテナントビルとして使い続けられたが、2017年に解体。解体工事中には、竣工当時の外壁タイルや透かし模様、天井装飾など、往時の華やかな様子が確認された。

(2017年7月)

1938昭和13年

44歳

- 【主な作品】料亭雪村、兼坂ビル

1939昭和14年

45歳

横須賀海仁会病院

石本喜久治が手掛けた戦前期の日本におけるモダン・ムーブメントの建築である。(DOCOMOMO JAPAN NO.156に選定)設計には立原道造が携ったと言われ、端正な線で描かれた印象的なパースを残している。

1941昭和16年

47歳

- 【海外での主な作品(竣工年未詳)】宝山デパート、上海居留民団女学校、上海第七日本国民学校、中華航空社屋

上海居留民団女学校

昭和14年から有田、武、柳瀬3人で上海の事務所へ行き、向こうにいる間に居留民団の⼥学校、キャバレー、大日本航空の上海、南京支店、南京の白木屋、軍の施設等7件位の設計をしたものである。(武基雄「50年のあゆみ」)

4. 戦火の跡から再スタート

1945~19531945昭和20年

51歳

- 長野八三二と共同経営事務所の経営を長野に託し、新日本住宅株式会社設立、社長に就任

戦後の地で

石本先生に初めてお目にかかったのは太平洋戦争も終盤に突入し、主な都市が猛爆にさらされていることであった。――やがて終戦。これから先、どうしたらよいのか、見当もつかない。石本先生は建築設計事務所の将来には悲観的で、むしろ焼土と化した都市には住宅の供給が最大の急務であるから住宅会社を創立したい、従って石本長野建築事務所とでも名称を変えてもよいから事務所を継続して欲しい、といわれた。(長野八三二「50年の軌跡」)

1946昭和21年

52歳

- 【主な作品】ディペンデントハウス代々木

1950昭和25年

56歳

- 新日本住宅株式会社解散

- 【主な作品】十字屋楽器店、日本石油八重洲給油所

新日本住宅株式会社の設立と解散

石本喜久治が設立した新日本住宅株式会社は発足後1~2 年間は順調に活躍し、戦後の庶民住宅供給に貢献したが、何といっても建設業には素人ばかりの会社で実際の工事ができるはずはなく、いくばくもなく破たんした。再び建築事務所を長野八三二との協同経営に専念することになった。(「50年のあゆみ」)

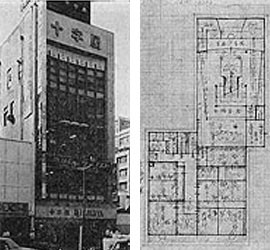

十字屋楽器店

戦後の混乱時代を脱⽪し始め、本格的な復興から、やがて戦後の建設への新時代に突入していくに及び、本来の設計監理業務への道を進むようになった。その再生のきっかけとなった業務のひとつである。建設中に米軍将校用クラブへの転用が決まったため、急遽日本的装飾が強調された。

1951昭和26年

57歳

- 5月建築士法第4条に基づく一級建築士免許を受け、第01246号を以って登録9月一級建築士事務所株式会社石本建築事務所を創立、代表取締役所長に就任

- 【主な作品】工業繊維大阪支店

一級建築士事務所株式会社石本建築事務所を創立

所員全員のための事務所として、経営に所員の参加を求め株式を所員に公開、組織で経営していこうという理想のもと、創立25周年を機に法人化する。「自分は金融財閥に対する特殊関係が極めて弱く、この点事務所経営の面においては、将来とも諸君に迷惑と重荷をかける事を恐れる」と危惧していた。

建築事務所というものは、もはやその創設者たる一建築家の独創と独走のみによって支配しつづけられるのは一代限りであり、これからの設計対象が漸次大型化し、複雑化、多様化するに従って、将来はグループ化した組織体へ移行すべきであると考え、これまでの徒弟制度的な雇用関係から近代的雇用関係へ移行すること、運営する人的要素は変わっても設計事務所の組織体は永続するものではならないこと、この大きな結論に達し、ここに機構によって活動する建築事務所創設への意欲を燃やしていった。(「創立70年の歩み」)」

工業繊維大阪支店

半円形の柱による斬新な外装デザインは、大阪船場の中央だけに当時注目をあびた。

1,870m²(大阪:船場)

1952昭和27年

58歳

- 【主な作品】森邸、博多大博劇場(改)

1953昭和28年

59歳

- 【主な作品】宇都宮市庁舎、足利市庁舎別館

足利市庁舎別館

足利市は庁舎建設について設計者選定を建設省営繕局長に相談に行く。局長川合貞夫は石本の満州でのパートナーである。足利市は先ず石本を訪ねる。石本の長野専務は他の事務所に回らせず、設計委託を取りつけてしまった。これが、石本建築事務所が全国的に市庁舎の建築設計に覇を唱えるに⾄る最初のものであった。

(栃木:足利)

5. 発展~多彩な展開を全国に

1954~1954昭和29年

60歳

- 大阪石本建築事務所、北海道石本建築事務所設立

- 【主な作品】キャバレー美松

大阪石本建築事務所、北海道石本建築事務所設立

石本建築事務所の業績、作品の分布が全国規模に拡大するに伴い、各地の需要に応えて、大阪、札幌、名古屋に支所を、福岡に事務所を開設することにした。当初はどれも別会社とし、開所時の経営的リスクを分散したが、その後、経営が安定すると、本社に合体させた。

1955昭和30年

61歳

- 【主な作品】長岡市庁舎、キャバレー美人座、日本住宅公団野毛山団地

長岡市庁舎

新しい地方自治のあり方が定着してゆくなかで、庁舎建築には、従来の支配するものと支配されるものの関係でなく、高度化する社会生活のなかにおける充実した水平的コミュニケーションの場としての機能が期待されていった。(50年の軌跡)

1956昭和31年

62歳

- 広島で心筋梗塞で倒れる

- 【主な作品】太田市庁舎、加茂市庁舎、日光南間ホテル、日本鉱業日立鉱業所事務所

心筋梗塞で倒れる

創立30周年を迎えようとした時、広島県比治山の原爆慰霊堂の竣工式に出席中、心筋梗塞に倒れた。以後療養に努め、何度も入退院を繰り返す生活となった。しかし、石本喜久治は病床にあっても仕事の鬼でありつづけ、所員の指導に対しては厳格そのものであり、礼儀協調を重んずる訓育は日夜つづいたのである。

石本喜久治の薫陶

(1) 出勤時間厳守、事務所内での雑談、喫煙の禁止。(現在でも3時に10分の休憩時間が設けられているが、当時の喫煙時間として認められていたものの名残である。)プライベート電話の禁止。社内規則は厳しかったが誰も守っていなかったとは山口文象氏の談。が、また一面所員に対し細かい心遣いもあり、大陸から土産にもらったネクタイ等も、一人一人の好みや配合を心得たセンスで選ばれたものである、とは武基雄氏。 (2) 当時の先生の次のような言葉は、私のなかに深く刻みこまれて今日におよんでいる。「原図を損傷しないよう大切に扱うこと」「青図の処理に留意し秘密義務を守ること」 (海老原一郎「50年の軌跡」) (3) こんなところが外から見ると「石本喜久治の極端な独裁性と事務所内部に対する非常な抑圧的厳格さであった。石本建築事務所のこの傾向が著しく封建的ファッショ的と受け取られ、若い建築家の育たんとする芽をつんでしまうものと批判され」(福田欣二「50年のあゆみ」)ることになったのかもしれない。 (4) しかし、「昔から世間には石本事務所に3年勤めた者ならどんなことに面してもつぶしがきくといわれていた。この時なお百数十名の出身者が建築設計業界の第一線で働いていることも、これが立証されるところである。」 (吉岡政男「50年のあゆみ」)

1957昭和32年

63歳

- 大阪石本建築事務所と北海道石本建築事務所を吸収合併し、株式会社石本建築事務所代表取締役会長に就任

- 【主な作品】広島市民球場、旭川ニュー北海ホテル、アジア文化図書館

株式会社石本建築事務所代表取締役会長に就任

再起不能の大病にさすがの先生も秘かに覚悟を定めたのか、その後は事務所の将来のために極力組織による運営を推進された。従来は設計事務所の先生が倒れると、その事務所は閉鎖し所員は四散したものであったが、先生は「これはいかぬことである。日本の建築技術のためにも安心して働けるようにせねばならぬ。これは先達としての義務である。」と常にいっていた。石本建築事務所は、わが国最初の法人組織の設計事務所として組織で経営していき、先生に万一のことがあっても、その組織ですすみ、所員は安心して技術に専念できるように組織の運営を改めていった。(吉岡政男「50年のあゆみ」)

広島市民球場

球場設計資料の乏しい頃で、野球評論家の小西得郎氏や、カープの白石監督などに指導を受けた。戦後の復旧を進める市民の心の糧として、シンボル的な建物であった。(50年の軌跡)

1958昭和33年

64歳

- 「近代建築設計の発展発達に多大の貢献をした功」により、藍綬褒章を受賞

- 【主な作品】長岡市厚生会館、富士吉田市庁舎、東京電力健保組合今井浜保養所

「近代建築設計の発展発達に多大の貢献をした功」により、藍綬褒章を受賞

建築設計監理業界において常にリーダーシップを保持し、わが国における近代建築設計の発展発達に多大の貢献をした功による受賞。所員を前に、「僕一人の名誉ではない。建築家全部の名誉である」と語った。

1959昭和34年

65歳

- 【主な作品】松本市庁舎、三島市庁舎、日本通運東京病院、臨海ホテル

1960昭和35年

66歳

- 【主な作品】館山市庁舎、聖三一教会

聖三一教会

アプスの正面に3m×5mの大ステンドグラスを配し、崇高な宗教空間を演出した。

1961昭和36年

67歳

- 石本建築事務所 福岡事務所を設立

- 【主な作品】丸善石油本社ビル、丸井新宿店、広島城、出雲市体育館、蒲郡市庁舎

1962昭和37年

68歳

- 【主な作品】向島ベイボウル、上田市民会館、島田市庁舎、鈴鹿サーキット

鈴鹿サーキット

観るスポーツから動的スポーツへのレジャー動向の変化に先駆けて設けられた、わが国で初めてのサーキットで、海外の有名なレーサーたちの指導をうけて設計が進められた。(50年の軌跡)

1963昭和38年

69歳

- 11月27日死去

- 【主な作品】リハビリテーションセンター鹿教湯病院、イースタンピル、ハタボーリングセンター

11月27日死去

残された事務所はこの時点にあって、組織化法人化に移行して以来10年以上が経過し、組織化された建築設計事務所としての成長も軌道に乗っており、それまでと変わらない組織力で一路故人の理想をついで発展成長しつづけて行くのである。これこそ故石本喜久治の卓越した先見の明とその経営に対するすぐれた識見にもとづく、つとにその今日にそなえた組織づくりを軌道に乗せた卓抜した経営的手腕に負うものであった。

- 参考文献

- 「建築大辞典」:彰国社/「近代建築の開拓者たち」名木山高:竹中工務店/雑誌「新建築」:新建築社/建築雑誌1987年4月号/新建築1995年12月臨時増刊「現代建築の軌跡」:新建築社/建築文化1990年10月「近代日本、建築家の足跡9」白川直行:彰国社/建築画報310(2005年1月)「建築家石本喜久治小伝」山口廣:建築画報社/「50年のあゆみ」:石本建築事務所/「50年の軌跡」:石本建築事務所/「石本建築事務所創立70年の歩み」:石本建築事務所