環境統合技術室

第3回環境建築フォーラム

地域の⾵における

環境統合

2020年7⽉31⽇ 16:00~18:30

座長:金子尚志 / コメンテーター:木村博則 / 総合司会:環境統合技術室

基調講演:風と建築デザイン

(滋賀県立大学・金子尚志)

コロナ禍で変わる建築:建築は「三密」を目指してきた

新型コロナウイルス感染症の拡大は、人々のライフスタイルを大きく変えた。そしてそれは建築のあり方そのものに意義を突きつける。建築はもはや不要なのだろうか?

- 金子

- 環境建築フォーラムは1回目、2回目と充実した内容でした。今回は新型コロナウイルス感染防止のため、対面ではなく、オンライン会議での開催です。こういう状況になって、改めて建築と環境について考えることになりました。今日はまず、その話をしたいと思います。 集団感染を防止するために密閉、密集、密接の「三密」を避けるよう言われています。しかしその「三密」を、建築は目指してきたのではないか、そんなふうに思いました。例えばミース・ファン・デル・ローエのファンズワース邸は閉じたガラスの空間ですし、ニューヨークの摩天楼は集積したフロアーです。そしてオフィス空間は近接して働く場としてつくられています。つまり近現代の建築は、閉じた空間に、人の集まる場所、接する機会を創造してきた、そんなふうに考えてよいのではないでしょうか。これが今、3つとも否定されている。その中でわれわれは何ができるか。このことを考えていく必要があります。

- 渋谷の繁華街を撮った写真を見てください。左は1952年で右は2018年です。約60年のあいだにこれだけの経済発展をしてきました。

それを担保したのが、郊外の戸建て住宅です。このマイホームを維持するためにみんなが都市で働いたわけです。さらに、それを仕組みとして成り立たせていたのが交通機関の発達でした。自動車も電車もそうです。移動できない今、我々はその仕組みを奪われた状況になっています。

- ところで、ソーシャルディスタンスを取りなさいと言われますが、本当にそれが可能なのかと思い、どれぐらいのポテンシャルがあるのか、それを私は勝手にソーシャルディスタンスポテンシャルと名付けて、調べました。単純に東京23区の面積を23区の人口で割ってみます。すると一人当たりの面積は66㎡しかありません。少し移動すると、すぐにソーシャルディスタンスが破られてしまいます。さらに昼間の人口で調べてみると、もっと狭くて52㎡です。ちょっとしたワンルームマンションの一部屋分ほどですね。

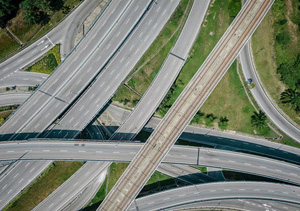

- 2020年3月以降、どんなことが起きていたのかについて、ナショナル・ジオグラフィック誌などの写真を参照しながら、さらに見ていこうと思います。例えばこの写真はクアラルンプールのハイウェイです。いつもは混雑していますが、クルマが1台もありません。それからこれは空港。飛べない機体がずらりと並んでいます。こんな光景はほとんどあり得ませんでした。

- それからこんな日常の風景をとらえた写真もあります。近所の老人に、窓越しに差し入れをしています。窓台がよく機能していて、届けた野菜を受け取る場所になっています。窓は風や光を入れるだけではなく、コミュニケーションの装置でもあるんですね。次の写真は、外出を禁じられて家に閉じ込められた住民たちが、窓際やバルコニーに居るという風景です。これは建築の領域が、再発見されたということかなと思います。次も面白い写真ですね。人が離れながらも、それでもコミュニケーションを取ろうとする様子です。建築においても重要なテーマのひとつだと思います。

- ソーシャルディスタンスを取らせる工夫も、街の中で見られるようになりました。エレベーターには立ち位置を示すステッカーが床に貼られていました。郵便局の椅子には、並んで座らないようにぬいぐるみが占有しています。

身体性や地域性を考える

あらためて脚光を浴びるだろう建築の側面がある。それは身体性や地域性だ。それにこたえる技術を、考えていかなければいけない。

- 金子

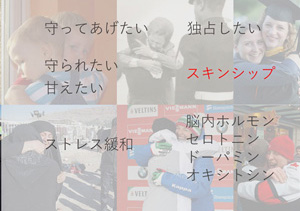

- ここで少し話題を変えます。人はなぜハグをするのか、ということについてです。ハグをする理由はいろいろあると思いますが、そのなかでもスキンシップが結構、重要なのではないかと思います。守ってあげたい、独占したい、などの理由は脳が考えることですが、スキンシップは身体感覚によるものだからです。

- 現在、大学の授業はオンラインで行っています。そこではモニターのこちらと向こうで、身体感覚という意味では完全に断絶しています。オンラインでモニター越しにやりとりするのは、冒頭で話した都市と郊外住宅に置き換えると、移動体験が喪失された状態と言えます。『ドラえもん』の、「どこでもドア」のような感じかな、と思ったりもしました。

- 大学の研究室では京都府の福知山市でプロジェクトを進めていましたが、それも現地調査ができなくなってしまいました。何ができるかと考えて、Googleのストリートビューを使って、福知山の街を見ていきました。そんななかで、ある学生がストリートビューの画像を見ながら、「何か違うな」と言い出したのです。違和感の理由について、最初はわからなかったのですが、そのうちに思い当たりました。視点の高さです。道を普通に歩いていたら見えないはずの下屋の瓦が、見えているのです。これはストリートビューの画像を、車の上に載せたカメラから撮っているからです。これに気がついた学生は、ウェブでも身体感覚を失わずに見ることができたんですね。そんなふうに考えたときに、アナログとデジタル、身体感覚と脳内思考、自然環境と人工環境、こうした対立を乗り越えていくような姿勢が大事だ、そんなふうにも思いました。

- ハグからもう少し進めて、非接触と接触について考えてみました。かつて鉄道に乗るときは、改札で駅員に切符を渡して切ってもらっていました。今はSuicaやPASMOといったICカードを使っています。これはFeliCaという技術で、非接触方式でデータをやり取りしています。タッチしなくてもいいんです。でも「タッチしてください」と書いてある。人はやはり接触をして、感覚を確かめたい、そういうことなのかなと思います。イヤホンや電話もそうですね。接触から非接触のものにどんどん変わっています。

- 自動車もハンドルに接触しなくてよい、自動運転というのが実用化されようとしています。それから2027年に開通予定のリニアモーターカー、これも非接触の鉄道です。

- このように見ていくと、接触は重要な身体感覚のひとつであり、建築もまた古代からいかに接触するかをつくってきました。建築・人は接触の方向に進化してきたんです。一方、科学、技術と言うのは非接触を目指します。そこで何が建築に可能か、ということを考えてみます。

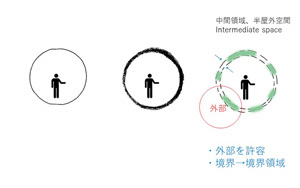

- 人に一番近いところで環境をつくる装置は、衣服でしょう。今、外出する時に必ず着けるマスクもそのひとつです。ル・コルビュジエは「身体の諸器官に作用し、感受性を刺激するさまざまな形のエネルギーをうまく利用することが必要である」と書いています。身体感覚とエネルギーについて考えるべきと言っているわけです。世界各地の建物を見ていくと、たとえば外部環境が厳しい北欧の民家は、なるべく外と接触をしないように閉じたデザインになっています。逆に日本などアジアの建物は、開いていくことが目指されています。そういった形で考えていくと、境界の意味を考えるということがひとつテーマになるかなと思います。

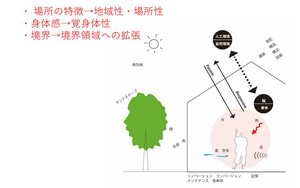

- 建物の境界は、もともとは薄いものでした。それがエネルギー的な合理性を考えるうちにどんどん厚くなっていきました。次に考えなければいけないのは、外部が入り込んでくる境界です。 人の欲求にはデジタルや人工環境といった、脳に働きかけるものもありますが、アナログや自然環境といった身体感覚に働きかけるものもあります。そのことを、あらためてコロナ禍でわたしたちは思い知らされたわけです。 そう考えていくと、地域性と場所性、身体性、境界をどうつくっていくか、そのあたりを考えていくことが建築に何が可能かということにつながっていくのかなと思います。

地域性を考える3つのレンジ

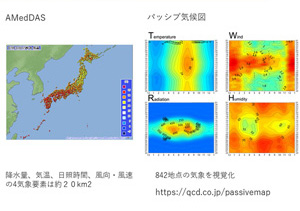

アメダスの気象情報でとらえれる広域のレンジ、建物の集まりによって生じる街区のレンジ、建物周りの敷地のレンジ、それぞれの広さで地域性をとらえることができる。

- 金子

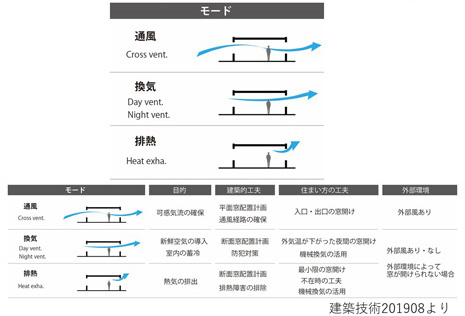

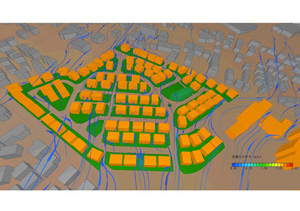

- 今日のテーマは「地域の風における環境統合」ですけれども、地域性を考えるときには3つのレンジを考えるとよいでしょう。ひとつはアメダスで確認できるような領域です。アメダスは20キロ四方に1カ所ずつ設けられています。広域でとらえるときには、これくらいが適当だと思います。わたしのチームではこれをもとに47都道府県のパッシブ気候図をつくり、ウエブで公開しました。もうひとつは街区のレンジです。街区でどういうことが起きているかというと、たとえば南から風を流したシミュレーションの画像をよく見ると、東西方向にも風が流れるんですね。卓越風としては全体で一方向に流れますが、街区があると街区に沿って別の向きに風が流れるのです。これはアメダスの気象データを読み込むだけではわかりません。そして最後のひとつは敷地周辺のレンジです。これは皆さんが建築設計でCFDを使って風をとらえるときはこの領域でとらえていると言えます。この3つのレンジを統合して考えるといいのではないかと思います。

- 最後に一点、風というものをどう感じればいいか、授業でも伝えている話をしておきます。人の動く速さを考えて、その時に頬を伝わる空気の感じで、風の速さをつかんでおけばいいと思います。ゆっくり歩くとそれがだいたい1.0m/sの風です。普通に歩くと1.2m/s、自転車に乗ってゆっくり走ると3.0m/s、普通に走ると5.0m/sです。自転車に乗って感じる風は意外に強いですね。こんなふうに身体感覚で地域の風をとらえるところから、考えていければいいのではないかと思います。

- 司会

- チャットでコメントをもらっています。「コロナ禍で今までの窓やベランダの使い方が見直され、新たな価値が出てきた。ある種のイノベーションが起こっているのですね」

- 金子

- そうですね。窓まわりについては改めて考えてみる必要があると思います。これからのディスカッションでも、いろいろな窓まわりの工夫が紹介されると思いますが、単に開ければいいと言うわけではない。開けた時に入ってきてほしいものと、入ってほしくないものがあって、それをどのようにフィルタリングするか、それが重要です。そこにこそ技術の統合が出てくるのではないかなと思っております。