環境統合技術室

第9回環境建築フォーラム

ZEmB(ゼンブ)

環境統合とゼロエミッション

2024年3⽉22⽇ 17:30~20:00

座長:金子尚志 / 講師:村田 涼(東京工業大学准教授)

特別講演「環境統合と建築のかたち」

村田 涼(東京工業大学准教授)

- 今日は長年の友人である金子さんと一緒に、石本建築事務所の皆さんと意見交換できることをとても幸せに思っています。先ほど金子さんは身体性が大事だという話をされていましたが、これは要するに建築や人や自然の関係の中で根本的に大事なことは何だろう、という問い掛けだと思います。それに関して私の思うところを、「環境統合と建築のかたち」というタイトルでお話をさせていただきます。

- 全体の流れとしては、はじめに石本建築事務所の皆さんと一緒に進めている東京工業大学附属科学技術高等学校のプロジェクトについて触れます。プロジェクトの全貌に関しては、後ほど石本建築事務所の皆さんから詳しくお話いただけると思いますので、私からはこのプロジェクトの特徴である「フィンガープラン」というアイディアについて紹介したいと思います。その後、建築のジェスチャー、建築の身振り手振りといったものについて、そこに勝ち組ってあるのだろうか、というような話をします。最後に、集合知としての建築のかたちについて、お話したいと思います。

- まず、東工大附属高校のプロジェクトですが、現在田町にある校舎を大岡山キャンパスへ移転する計画で、国交省のサステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)にも採択されています。このパースは一見すると何か不思議な形をしているように見えるかもしれませんが、「緑豊かなキャンパスの環境にしなやかに応答するかたち」ということを考えています。本件について東工大の施設運営部から話があったのが2019年頃で、建築学系の塚本由晴研究室、私の研究室、それから斎尾直子研究室といった、建築の意匠と計画分野の先生が参画し、構造の金箱温春先生にも入っていただき、基本計画を始めました。基本設計の段階から石本建築事務所の皆さんに入っていただいて、ここまで進めてきました。

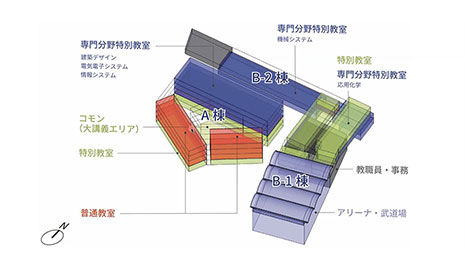

- 東工大附属高校の特徴をざっくり言うと、工業大学のミニチュアのような感じで、非常に専門分化した機能があります。普通の高校にある理科・化学・物理などの一般科目に加えて、5つの専門分野があることが大きな特徴です。個々の専門性が非常に高いために、高校の中に専門分野ごとの小さな高校があるようになってしまうのはもったいないですし、建築の力で何とか有機的に繋げられないかということを考えて、高校全体の入口の部分や各学年の縁側的な場所、あるいは5つの専門分野のエントランスのアプローチにあたる部分にラウンジ的な場所を作って、全体のスケールあるいは部分のスケールがあり、それらが有機的に繋がるようなことを考えています。

- そういった要件に対して、5つの専門分野が様々なコモン空間で繋がり、それによって出会いを誘発して五感を刺激する学校空間を目指しています。このイラストは建物の形を示したものですが、少しいびつな形をしているように見えるかもしれませんが、この形には意味がありまして、様々な機能をどう繋ぎ合わせるかということや、この建物が置かれる環境に対してどうなるのかを考えた結果として、この形になっています。

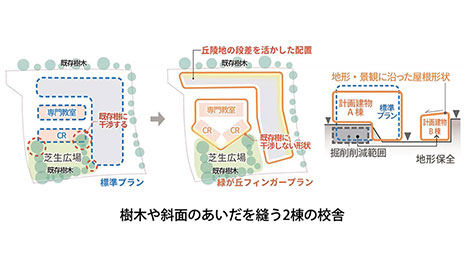

- 新しい東工大附属高校が立地する大岡山は、都内では広めの緑豊かな場所にあって、緑の丘というその名の通り起伏に富んだ地形で、でもまわりは住宅地が囲んでいるというような環境にあります。この緑豊かな一角で、既存の樹木や芝生広場などの環境的な資源をどのように生かしてどう残すのかということは、プロジェクトの当初から常に課題としてありました。配置図を見るとこのようになっていて、芝生広場があってA棟とB棟の2棟の建物を計画しています。このような形は、緑豊かな環境へのダメージを抑え、かつ環境からのベネフィットを高めるための“しなやかな形”とは何だろうということを追求した結果でもあります。

- ここでは「緑が丘フィンガープラン」と呼んでいますが、フィンガープランという言葉を建築デザイン用語辞典で調べてみると2つの意味があり、1つは学校建築などに使われる建物の配置の一形式で、平行に作られたブロックを廊下などで繋ぎ合わせた形、病院やホテル、古い形式の学校などに見られる、とあります。もう1つの意味は、都心部から手のひら状に延びる交通路に沿って開発が進む都市形態。要するに建築にも都市のスケールにも適用される形で、右側のイラストはコペンハーゲンの例ですが、手のひらのあたりから放射状に、各指に沿って開発しようとするマスタープランのプレゼンテーションです。私たちはこの2つの意味を咀嚼して「緑が丘フィンガープラン」と呼んで計画をしています。

- 具体的にどういうことかというと、この標準プランのように四角い平面の建物を繋ぎ合わせた形だと既存の樹木などに干渉してしまってうまくいかない。それで様々な検討をして「緑が丘フィンガープラン」という、少し変形を加えた形になりました。これには、平面的には芝生広場や既存の樹木を最大限残して自然との応答を高めるような意味合いがあり、断面的には丘陵地形の土壌の掘削を最小限に抑えてエミッションを少なくするというような狙いがあります。

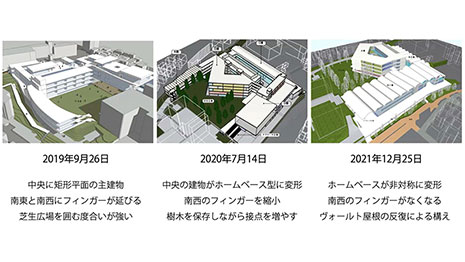

このような形に至った経緯を振り返ると、プロジェクトがスタートした当初から、メインブロックの建物からウイングが延びる、フィンガーが延びる形を考えていました。当時はまだ南側の芝生広場を囲む度合いが強くありましたが、スタディを重ねていく過程で、どうしてもフィンガーの部分が、特に南西部の既存の樹木に対して干渉する部分が大きいため少しスリムに設計していき、そのトレードオフとして真ん中のブロックが大きくなってホームベース的な形になっていきました。右側の最終形に近いものではホームベースが非対称に変形して南西のフィンガーがなくなり、さらに南東のブロックはヴォールトのような構えが出てきて周囲の住宅地に対してのインパクトを抑えたり、あるいは高校にアプローチしていく時に記憶に残る形にできないか、といったことを考えました。しかし、その前提としては一貫して地形や樹木に馴染むこと、それらを活かすことが重要な要件となっていました。

- このような形の変化は、例えば人間が遠い昔は4本足で歩いていたのが二足歩行になっていき、服を着ていなかったのがいつの間にか服を羽織るようになったりとか、あるいはこれはiMacですが、昔はブラウン管でとても分厚かったのが液晶のモニターになって独自の形に変化したりとか、このように技術が進化するのと同じように形も進化していくものだと思います。これは蛇足ですが、いわゆる空間の用途、場所の使い方というものは平面の計画に色濃く表れるのに対して、環境との応答は断面にその特性が強く表れると考えています。

- さて、ここからは私が東工大附属高校のフィンガープランを考えたときに、少し大元に立ち返って環境に応答する建築のジェスチャー、身振り手振りのようなものについて考察したことをお話したいと思います。

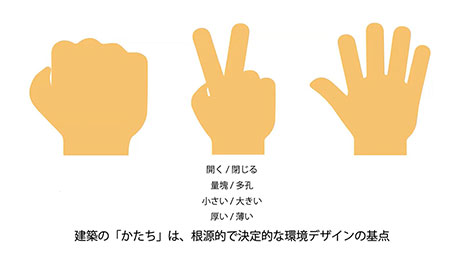

身振り手振りのわかりやすいものとして、グー・チョキ・パーがあります。この中のどれが一番強いのか、環境との応答という点で勝ち負けを考えてみると、建築のパフォーマンスとしては開く/閉じる、マッス/ポーラス、小さい/大きい、厚い/薄いといったものがあり、例えばグーはすごくマッシブで外皮の表面積が少なくて寒い環境ではとても有効だけれども、暑いところでは不利なのでパーにして外皮の表面積を増やして汗がかけるようにする。あるいはパーも風上に対して手のひらを正対させれば風を受ける形になるし、風を避けたいと思ったら側面を見せて風が当たる面を少なくするとか。また、チョキはそのようなマッスとポーラスのハイブリッドと考えることもできます。このグー・チョキ・パーの例は、割と根源的で決定的な基点になるのではないかと私は考えます。

- その典型的なタイプを2つお話しますと、このスライドの左側が塊、右側が広がりの例で、左はノーマン・フォスターが設計したロンドンシティホール、右はヨーン・ウツソンのフレーデンスボーハウスです。

この左側の塊にはどのような特徴があるのかというと、空間の体積が一番大きく、しかし表面積は一番小さくなる球体をベースにしていて、それを地上にそのまま置いたらフラードームのようになるのですが、それではうまくいかないということで、太陽に応答して少し南に傾けた訳です。そうするとこの写真では左側が南で、太陽に向かってちょっとお辞儀をするように傾けることで庇ができたようになり、逆にこの北の背中の部分は太陽から日射熱を受ける量をそれだけで減らせます。この例では、剛よく柔を断つといえるかどうかはわかりませんが、塊のような形が決定的な要素になっていることがわかります。

ちなみに、「Doing the most with the least」というのは、ノーマン・フォスターの師匠であるバックミンスター・フラーの言葉ですが、最小限の手数で最大の効果を発揮しようという意味です。

- 一方の広がりの方はどうか。フレーデンスボーハウスは斜面に沿ってL型のコートハウスをずらしながら連結することで、複雑な地形に沿ってグループフォームが出来上がっていて、それがコートハウスという形式で繋ぎ合わされており、開きつつ閉じるということが非常にうまくできています。フレーデンスボーハウスはデンマークという北欧の寒いところにあって、このようにポロシティを高めることはネガティブに働くかもしれませんが、よくよく見るとL型のコートハウスの一戸一戸を繋ぎ合わせることで外気に触れる表面積を減らしており、開口率を小さくする形がうまくできていると思います。

ウッツォンの作品の根底には「Additive Architecture」、加算的な建築というコンセプトがあります。単純でプリミティブな形を、いかに応用して連結させて、あるいは足し合わせて、複雑だけど単純な全体を作ることをやっているように私は思います。

- マッシブかポーラスかという例をあと2つほど紹介したいのですが、先日ポルトガルへ調査に行ってきまして、これはポルトにあるカーサ・ダ・ムジカです。この建物はOMAがコンペで勝ち取って2005年にできたもので、ポルトの中心市街地から数キロ離れた駅前の広場的な、360度開けた場所に建っています。そこに多面体の複雑な形をしたマッシブな立体をポンと置いているのですが、中央には音楽ホールがあり、大きくは東側と西側に開いた形になっています。そのプランと断面をよくよく見ると、あんまんとか肉まんのように餡を皮で包んだような形になっていて、周囲に小さなホールなど諸々が取り付いていて、一見マッシブでありながら内側のさらに奥があるという繋がりが重層的にできています。

ホールの一角に面している部屋を室内から見るととてもユニークで、妹島さんの表参道のDIORのような感じで、ドレープのような二重の曲面ガラスがホールとの間を仕切っていて、それによって防音ができる上、風景が揺らぐ効果があります。また、まわりに取り付いている空間自体が屋外に対してダブルスキン的にバッファーになっており、一見マッシブだけど意外とポーラス、という例です。

- もう1つは同じポルトで、ポルト大学建築学部の建物です。ポルトは大西洋に近い場所で、ここに大西洋に流れる大きな川があり、その川に対して非常に高低差のある地形が街全体の特徴です。ポルト大学の建築学部は、その川のすぐ近くにあって、4~5階分ぐらいの高さを上がってようやくこのキャンパスの敷地にたどり着きます。さらにキャンパスの中でも3層分ぐらいの高低差があるような敷地に、建築学部の建物がいくつかの分棟になっています。川側に4つぐらいあって、北側に細長い建物があるので、固まりがどんどんスプリットしていった分棟のように見えるかもしれませんが、実はこれらの各棟は中庭と一体化した土留めを兼ねた半地下棟で繋がっています。これは、川の眺めや太陽からの光、川からの風などを各棟へ平等に配っていると考えることができ、仮に川側の建物が長大に構えてしまうと、陸側のこの建物がネガティブになってしまうので、どうぞ間を行きなさいというような形でスプリットするのですが、一方で動線の機能は土留めを兼ねてここで担保してあげるという具合にとてもよくできています。これも一見マッシブだけどポーラスな例といえます。

- 次に、私が環境のデザインに関して「かたち」が大事だと思うようになった経緯を少しだけお話します。私は要素技術的な考え方、要素技術思考には落とし穴があると常々思っていて、そのことを「パッシブデザインには定石はあるか?」ということを例に、私が設計事務所に勤務していた頃の体験談を少しお話します。

この住宅は、高知県本山町という山の中にあって、設計は私と金子さんが共通の師匠とする小玉さんの事務所によるもので、私が大学院を出て割とすぐに担当しました。栗の畑の中にある、幅が22.5mの細長い住宅です。環境デザインの基本方針はすぐに決まって、まずはダイレクトゲイン、間口20m強の南面すべてを集熱面として窓にする、そうすることで自然の光を最大限に取り込んで室内に日射熱を蓄える。そして室内に取り込んだ日射熱を、床や壁などの熱容量を活かして蓄熱しようという考え方です。

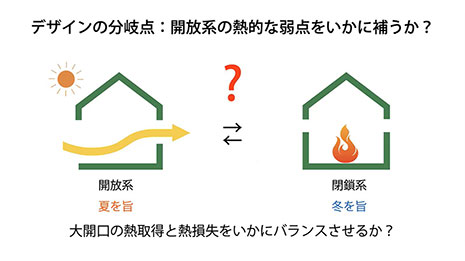

- このような基本方針を見たとき、大学院出たての新米がどうなるかというと、まずは意気込みます。そして同時にちょっと日和るんです。「こんなに22mの南側を全部窓にして大丈夫なんですか、小玉さん」と。もう少し専門的にいうと、開放系の熱的な弱点をいかに補うかということに躍起になるのです。つまり、開放系が夏を旨とする形に対して、冬の寒さ対策をどうするか。大開口の熱取得と熱損失をいかにバランスさせるかということが気になって、ドキドキしていました。

というのも、四国の高知といえども、山あいの敷地なので冬はすごく冷えるのです。1月の平均気温は3℃で、この写真では軒先から氷柱が下がっているのが見えます。稀ではありますが、そのぐらい寒くなることもありますから、何とか寒さ対策を、大開口の熱取得と熱損失をバランスさせることが重要で、事務所で打ち合わせをするときに小玉さんにいくつかの提案をしました。例えば、ガラス窓に障子を組み合わせて断熱性能を補強したらどうですか? あるいはもう1つ、「着替える窓」という戦略はないでしょうか?といった感じに。

これは私の父が設計した「親緑住居」というもので、中庭に面した窓は普段はガラス窓で非常に透明感が高い、でも夏の暑い時には簾戸をインストールして日よけにしたり、あるいは冬場の寒いときや冬の光を楽しみたい時は障子にしたり、あるいはプライバシーが気になる時はロールスクリーンが出せるようにして、季節や時間に応じて窓を着替えるというのはどうでしょうか、というように所内でいろいろな提案をしました。

- すると、小玉さんは「そうだね、どうだろうね」と、はぐらかすような感じでまったく相手をしてくれないのです。なんで相手をしてくれないんだろう?と新米所員はもんもんとするわけですが、建築が出来上がって現場に行って、この場所に身を置いたときには、「そうだよな」と思うのです。この実施案は非常にシンプルで、南側の22mもある窓をすべて二重ガラスの木製サッシにして、基本的にフレーム自体の断熱性を高めて、その上で熱を床と壁に蓄える量も慎重に検討して、入ってきた熱をキープする仕組みがあれば何とかなるだろう、夜やプライバシーのコントロールは壁際のスリットに入れたブラインドで処理しましょうということです。

私が提案していたことを振り返ると、このプロジェクトで一番大事なプライオリティが何ということに気づいていなかった。このプロジェクトでは、雄大な自然を享受することが何よりも大事にすべきものなのに、そこを私は見落としていたと気づきました。

- そして、新米社員はようやく気づくわけです。要素技術思考の落とし穴というのは、例えばパッシブデザインという観点で見ても、技術は定石になりやすい、これをやっておけば安心で間違いないと思ってしまいがちです。しかも、方法Aと方法Bと方法Cを足せば足すほど良くなるとか、そういった単純な足し算で簡単に組み合わせができると思いがちですが、当然そんなふうに上手くはいきません。

ですから、建物全体のあり方、そのプロジェクトがどうなりたいのかという全体像をつかんだ上で、様々な定石の中に埋め込まれている理論をいかに使いこなすかが大事だと思います。石本建築事務所が取り組んでいる環境統合技術においても、様々な環境技術をいかに統合するのかという点が、一番大事なんだと思います。

- 最後に、このような新米所員の気づきの経験から、私がそれを方法論的にどのように展開しているのかということをお話します。集合知としての建築の「かたち」というのは、つまりはタイポロジーという型に結晶化した知恵を信頼して、でもその中で見定めをして利用するというアプローチのお話です。

「かたち(型の知)」による環境との応答ということで、2つのプロジェクトを紹介しますが、1つは東工大すずかけ台キャンパスにある元素戦略研究センター、通称「元素キューブ」というマテリアル系の実験室のある建物で、ここでは立方体と窓という型の知を使っています。もう1つのCourtyard House Aは、東京都内の都心にある住宅で、切妻の屋根と中庭という型の知を使っています。

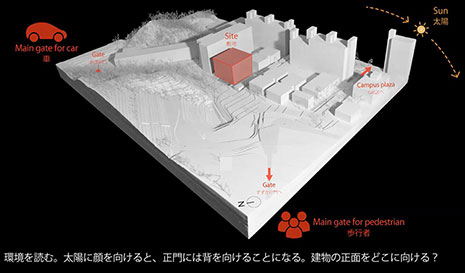

- まず、東工大の元素キューブですが、サイコロのような立方体の中に、いろいろな種類の窓がたくさんあります。なぜこのような形になっているのか、まず環境を読んでいくと、駅から正門を通ってキャンパスに入ったところでこの元素キューブが見えるのですが、正門周りはキャンパスの顔となる立地です。ですから当然、どのように建物の正面を作るかということを気にするわけです。

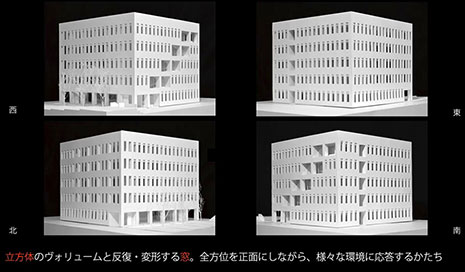

でも、もう少し環境を読んでいくと、いやちょっと待てよ、正門だけが顔でいいのか?となって、太陽がどこにあるかというと、太陽は南側にあってしかも南側はキャンパスの中心的なエリアです。そうすると、この建物は太陽に顔を向けると、正門には背を向けることになってしまいます。それではビジターに失礼ではないかとか、正面をどこに向けるべきかをあれこれ検討していく過程で、立方体と無数に反復する窓を組み合わせて、どっからどう見ても正面に見えるこのかたちに行き着くわけです。

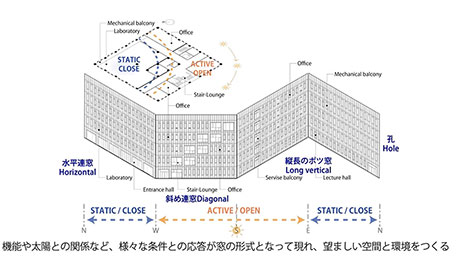

- そして、全方位を正面としながら、窓は少しずつ変形をしていて、変形することでいろいろな環境に応答する形を選択しています。先ほどノーマン・フォスターの話をしましたが、立方体は、球体に次いで最大の室内面積に対して最小の外壁面積となり、コスト的に環境的にも有利な形といえます。さらにその外壁は耐久性や品質安定性に優れたプレキャストコンクリートで、そこに様々な形に変形させた窓をレイアウトしています。研究施設なので室内がオーバーヒートしやすいため、基本的には閉じる構えですが、ただ閉じるだけではなく、大きく開いた方がよい場所では水平連窓的に窓を変形させ、さらに斜め連窓的に変形しています。ということで、これらは機能や太陽との関係など、様々な条件が窓の形式に現れているのです。

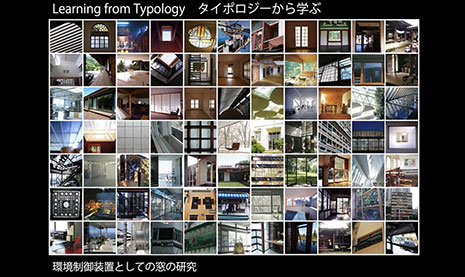

- このような方法論的な展開は過去の学びから生まれており、これは金子さんと一緒にやったものですが、環境制御装置としての窓の研究をしていて、このように世界各地の窓をたくさん集めて、そこから窓のメカニズムを捉えたことによる学びです。元素キューブでは、基本形の縦長の同じ窓を使いながらも、北側に面した実験室では間接光が入ってくる安定した室内に、一方で学生や先生のリビング的なスペースである研究室は直射光を取り入れる形に、さらに多くの人が集まるコモン的な場所ではより大きく窓が変形して窓と窓とが手を繋ぎあうように、階段に沿って1つの大きな連窓を作っています。大きな斜め連窓が階段とセットになって光と風をあやつる、そんなかたちになっています。

- 最後に住宅の例ですが、住宅においてもかたちは重要で、ここでは二連の切妻といくつかの中庭を埋め込んでいます。やはり環境を読むことは大事で、密集した市街地でもどこかに開く場所があるだろうと、パッシブデザインの可能性を探るわけです。すると、ここにびっくりマークがありますが、東側の道路を挟んだこちらの方向に開く可能性があることが見えてきて、それで形が決まっていきます。二連の切妻と中庭の派生、それによってマッスとポーラスとを組み合わせたかたちになっています。

- ここにもまた学びがあり、都市の中で住まうすべとして町屋という伝統があります。町屋を建築大辞典で引くと「地上の中庭が自然の光と風を届ける都市住宅の典型」と書いてあるのですが、私はちょっと疑問です。この町屋の解釈は、現代の都市環境で本当に有効なのか?こんなに建て込んだところで坪庭的な中庭は本当に有効なのか?と思うわけです。

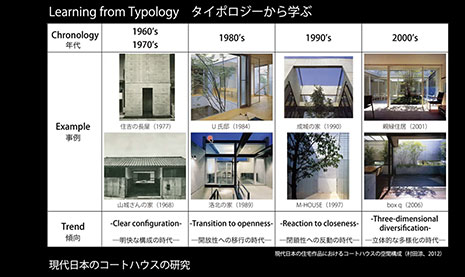

これは私のドクター論文ですが、戦後50年~60年ぐらいの日本の住宅の中で、コートハウスがどのように展開してきたかを調べてみると、60年から70年代は篠原さんと安藤さんの作品のように、閉じるか開くかというまわりに対しての応答がはっきりとした作り方をしていて、80年代はトレンドとしては開放的なものが出来上がっていて、その反動として90年代は割と閉鎖的なものが多く、2000年代以降になると百花繚乱のような感じでいろいろな形が使われています。しかしながら、一貫して立体的に、中庭が地面だけでなく2階や3階に向かってより多層化していくような傾向が見られます。

- それを踏まえた中庭の派生形をこの住宅には埋め込んでいて、この中庭は道路からちょっと持ち上げて半分開いて半分閉じる、いわばセミオープンな中庭として、ポロシティを町から家の中へ入れ子状に繋げ、自然の光と風をリビングスペースへ取り込んでいます。二連の切妻屋根は室内に入って低いところと高いところのギャップを作り、パッシブデザイン的には煙突効果的に天井の高低差で空気の流れを作っています。

- また、大きなリビングにはあちこちに孔をあける、つまりポロシティをリレーさせるような形でいろいろな居場所を作り、家の中央にはよりクローズドな空だけに開かれた中庭があって、これが左側のリビングには午後の光を届け、右側は階段室を通して寝室に朝日を取り込みます。実はこの階段室がもう1つの中庭の派生形で、アトリウムのような階段室になっています。アトリウムは中庭と同じ起源を持っていて、ここではそれを階段室にして、さらに小さな吹き抜けを中央に開けて、人も光も風も行き交うようにしています。こちらは階段室の見上げですが、ツヤのある白色で塗り込まれた壁や天井は光の反射板としても働いて、地下にも2階の上にあるロフトレベルの光が届きます。

- 中庭には桜が植えられていて、春には花が咲いて季節の楽しみを近隣に配ることができます。住宅を新築するのは大体その地域の新参者なわけですが、このような「環境のおすそ分け」をすることでまわりにベネフィットを与えてあげられるような建築のかたち、あるいは環境の仕組みを作ることで、地域に早くなじんでくるといいなと思い、このようにしています。

- まとめますと、今回のお題である「ZEBからZEmBへ」ということを考えたときに、建築のかたちというものが、環境と応答する基点、スタートポイントにも、あるいはファンダメンタルポイントにもなると私は考えます。それは、形があるものないもの、あるいは定量的か定性的か、あるいは世界各地の歴史や地理、人・建築・環境など、そのような事物が対立したり並行したりして様々な事象・現象になるわけですが、それらを横断的に捉えるかたちというものが、やはりあるのだと思います。それを実践するときには、型というものを知って、その型の背後に潜む建築的な知恵を学び、それを応用すると意外とうまくいくのではないでしょうか。