環境統合技術室

第10回学校建築フォーラム

構造と空間計画・そのプロセスで何が起きたか

2024年9⽉27⽇ 17:00~19:30

座長:金子尚志 / ゲスト:赤松佳珠子(法政大学教授)、伊藤俊介(東京電機⼤学教授)

事例紹介

岩国市立東小中学校

- 原

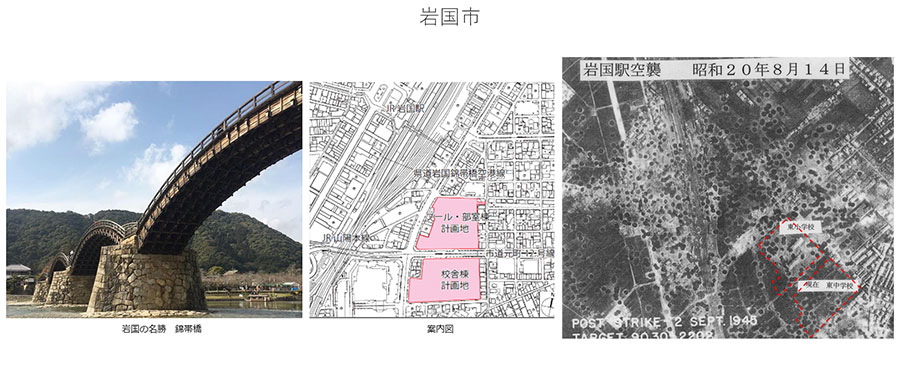

そのプロセスで何が起きたか、岩国市立東小中学校の構造計画から説明させていただきます。 岩国市は錦帯橋で有名ですが、敷地はJRの岩国駅からすぐのところにあります。のどかで風光明媚な場所ですけれど、戦時中、岩国は空襲でひどい経験をした過去があります。赤で囲っているところは、今回の敷地で爆弾が落ちている場所です。

- まず、全体計画です。左が全体の写真で、右の面にあるのが昔この学校ができる前の状態で、南側に中学校、北側に小学校があります。その両方を建て替えて南側の敷地に小中一体の学校をつくり、北側の空いたところには広大なグラウンドをつくって橋で繋ぐというプロジェクトです。

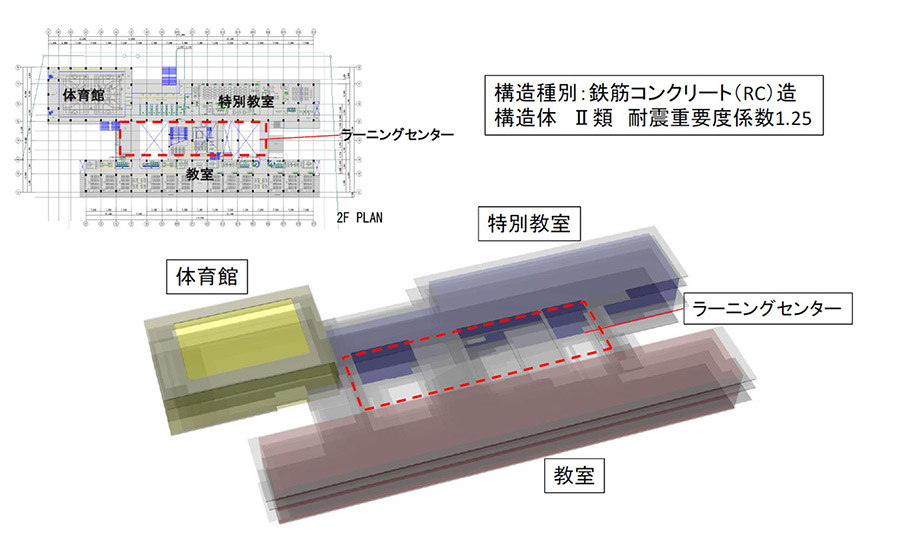

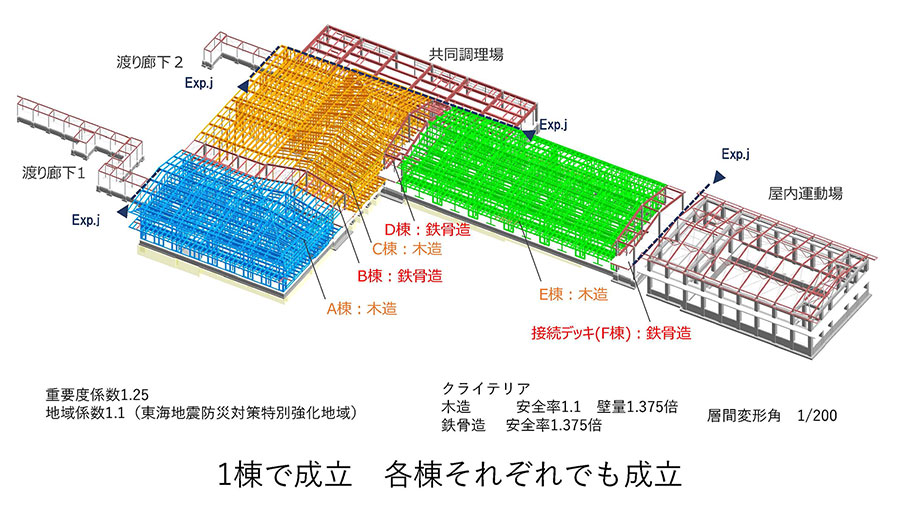

これの計画を構造的な目で見ていくと、こういった黄、青、赤の3つの色に分けることができます。教室、特別教室、体育館というブロックです。設計条件としては、コンクリート造でつくることと、耐震重要度係数1.25というのがありました。

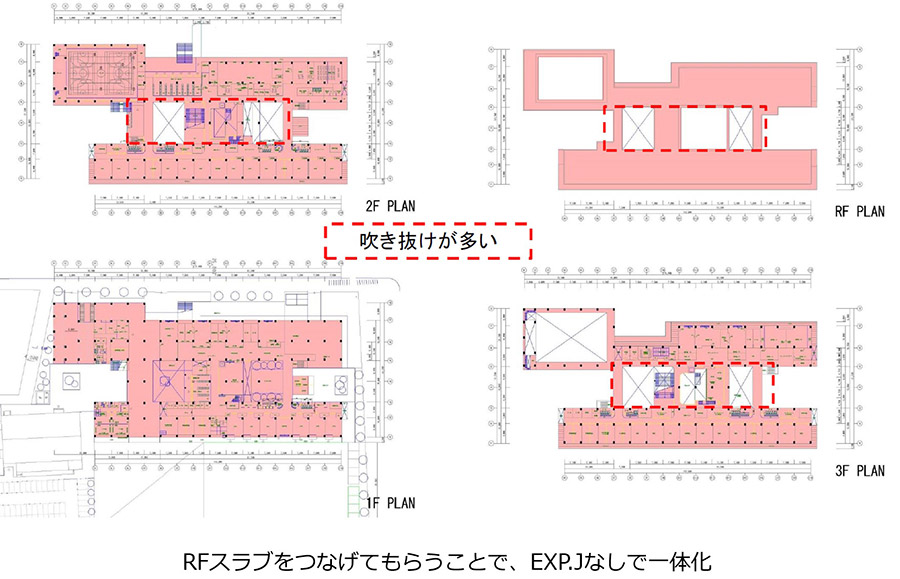

初めに平面図を見ると、真ん中のラーニングセンターがメインの場所になりますが、とにかく吹き抜けが多いことがわかります。吹き抜けが多いと、それはそれでつくることはできますが、エキスパンションジョイントというものが必要になってしまって2つに分けなければいけません。経験上、分けるとあまり良いことがなかったので、R階のこの隙間すべてに床を張ってもらって、そうしたらもう一体でつくることを決断して、この床を繋げてもらって一体化しています。ここからスタートしました。

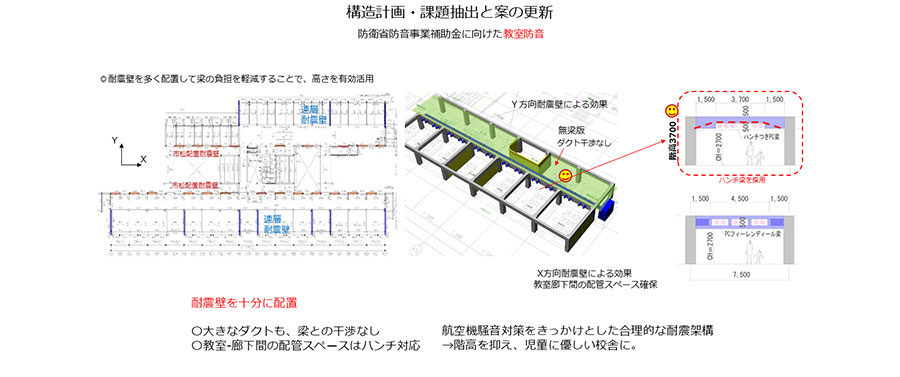

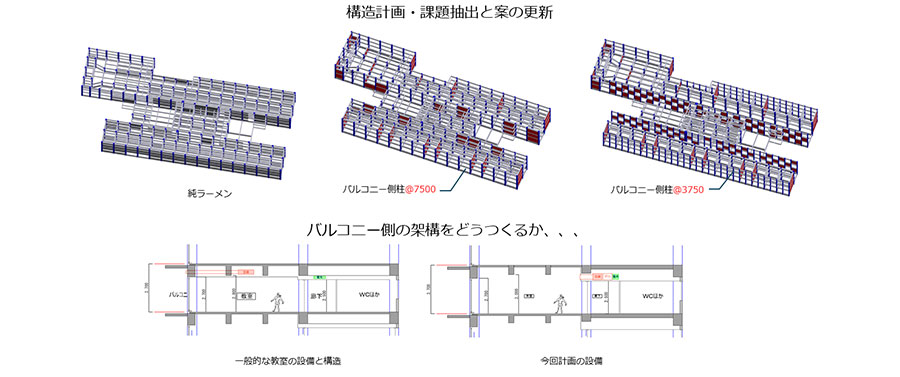

- ここでは、岩国の防衛省防音事業に向けた教室の防音をしています。普段の空調設備と違うことに初めは驚きました。赤い部分に外調機があり、この外調機が動けなくなっているので廊下を通ってきています。普段通りの設計をすると大きなダクトが梁にぶつかってしまいます。また、そのダクトから教室に行く赤い配管の径が、なんと350mmもあるのです。そのため、この大梁が1mを超えてしまうことが分かりました。そうすると階高が高くなり、児童に優しい校舎にならないということで、なんとかしようと考えました。

大梁1m超え問題を何とかしようと、ここに背骨状の1枚耐震壁をつけてもらいました。この耐震壁がつくことで、大梁の地震での負荷がなくなるのでハンチでつけられるのです。それでこの階高は3700ぐらいになり、こういった構造と設備が共存できる空間をつくりました。

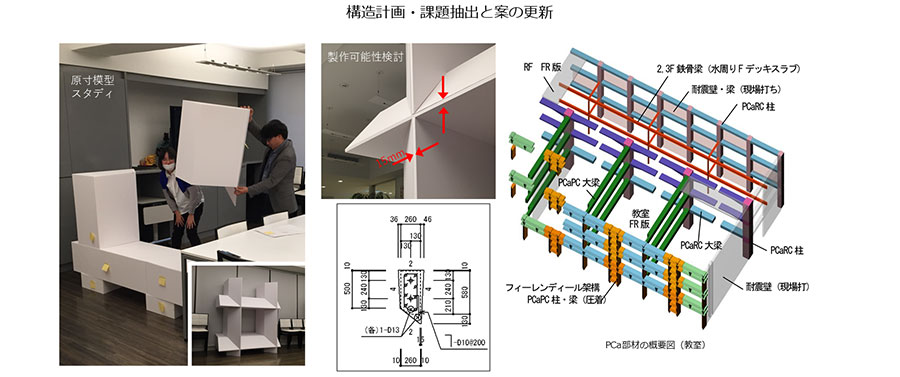

これで階高を抑えていき、あとはバルコニー側の柱をどうしようかと。通常は教室が7500の間口なので7500ピッチに柱が入る、もう1つのパターンは半分ピッチにして少し細めましょうかといった話になりますが、一般的な学校は空調機が教室の真上にあってそこにベントキャップがつくのですが、この学校は、廊下面に空調機があるので、外壁面は何もないのです。ここをどうしようかと考えたときに、岩国ならではの設計条件として、不発弾探査の時間が必要なため、その時間を施工工期内で確保するには短工期にすることが求められました。そのためには、プレキャストコンクリートを使って建物をつくらないと間に合わないということが分かりました。プレキャスト屋さんというのは不思議なもので、コストを言うときに「立米いくら」と言うのです。それならどんな形を作ってもコストは一緒ですねということで、真ん中を抜いたフィーレンディール状の部材をいっぱいつくろうということで、現場内では成し得ないのでフィーレンディール架構でこのようにしています。

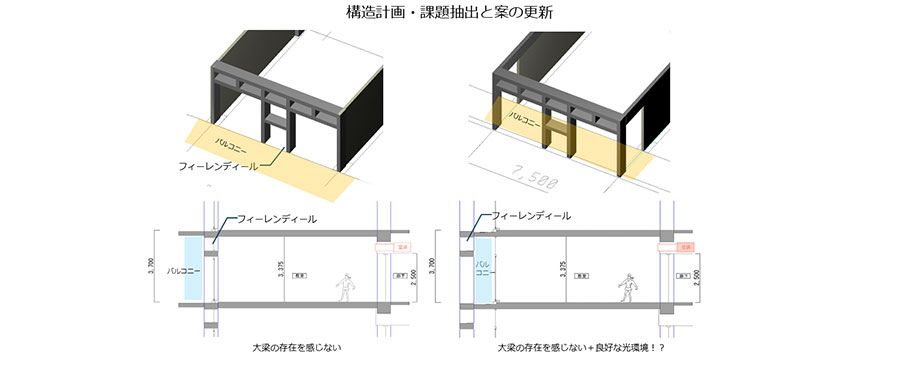

- そこで何が起こるかというと、このスラブをそのまま外にこんなラインにしてつくれるのではないかと、意匠と一緒に検討をしました。教室のバルコニーがありますが、南側はバルコニーより外側にフィーレンディールを出して、北側はバルコニーの内側にフィーレンディールを引っ込めるようにして、同じ型を使いながら2つの使い方をしています。

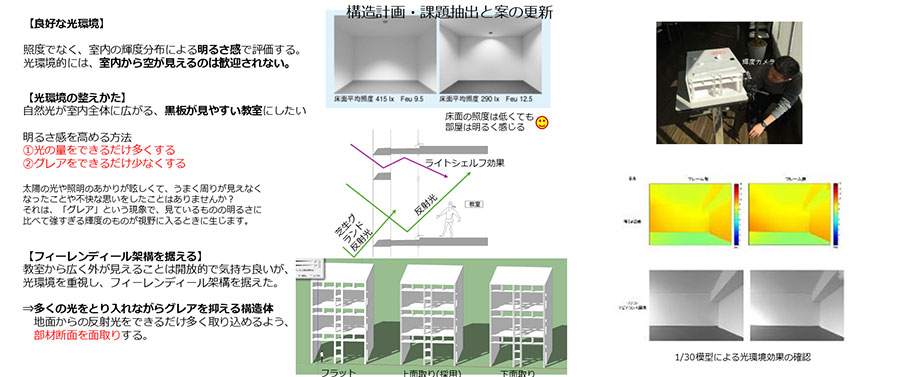

このフィーレンディールを、構造だけではなく他の人にも使ってほしいということを考えて、当時電気担当に、光環境を良くするにはどうしたらよいか聞いてみたところ、普通の教室において空が見えるのは光環境としてはあまりウェルカムではないとのことでした。照度ではなく明るさ感で空間を評価するので、照度はあまり高くなくてもよいので色の対比、明るさの対比が教室では見えない方がよいと聞きました。

- PCを使うという条件の中で、四角い柱でなくてもよいことが分かって、この柱の先端を面取りしています。角度も、どっちに向ける面取りがいいかを考えて、反射光をより入れられる方向に面取りをしました。右の絵がPCのパーツ模型です。左は実際に1分の1の模型をつくって、どのプロポーションがよいかを考えています。

こちらはアリーナです。錦帯橋の構造を真似して今つくるならこうだろうということで、C型鋼をピンで組み合わせてつくっています。

- 岩国は錦帯橋の町として知られていますが、子供たちはあまり橋に興味ないらしいのです。そこで、なんとか子供たちに橋を好きになってもらいたいという思いを込めて、連絡橋をちょっとかわいくつくっています。これは、鉄板のサンドイッチ構造というかなり特殊なつくり方をしていて、私自身もチャレンジでした。

- でき上がった後に、このフィーレンがあるところとないところを教室で撮って、輝度分布の分かるソフトを使って比較してみると、やはりフィーレンのある方が均一な光が採れています。ですから、電気代が10倍ぐらいに跳ね上がったとしても、この学校の子たちは電気も付けないできちんと勉強ができるということになろうかと思っています。構造編は以上です。

- 高柳

岩国市は小中一貫校を初めてつくる自治体でした。フラッグシップとして432として学校をつくっていくということと、施設一体型でつくるということが挙げられていました。 ここでは、「つなぐ」ということをテーマに、進めています。1つ目は「小中をつなぐ」ということ、これは物理的にも北側と南側を連絡橋でつなぐということになります。これが正面の外観になりますが左手に見えるのが連絡橋です。これで小中がつながっているということと、生徒同士のつながりも求めた方がいいだろうということで、朝、大きな階段で登校してくる風景が見られて、小中一貫校ならではの風景だと思います。

この校舎の構成としては3枚にわかれていて、南側に教室、北側に特別教室、そして真ん中のオレンジ色の部分はラーニングコモンズという形で、図書室や多目的室を配置しています。小中一貫校の432制の3の部分、小学校から中学校の中1ギャップの解消ということで、3階に567年生を配置して、2階には8年生と9年生、そして小学校の3、4年生が隣り合うという形で交流が育めるような計画となっています。

- 2つ目は「学びをつないで生活の場をつなぐ」ということで、先ほど原さんが屋根をつけてほしいと言った空間はこちらになります。ST床板の大きな空間で図書室をつくって、ラーニングコモンズとして低学年から高学年まで学び続けることができる空間になっています。スキップ状に緩やかに学年を分けて、1つの空間の中で誰かがすぐ傍にいるような雰囲気が感じられる空間になっています。このように子供たちが様々な姿で読書をしたり、お話をしたりすることができます。

シンボリックな外観として記憶に残る風景になるだろうということとあわせて、構造の市松耐震壁もグラフィカルに見えることで、子供たちの記憶に残っていく学校になるかなと思っています。このグラフィカルな市松の耐震壁を校舎内に散りばめていくことで、アイコンとして子供たちに馴染んでいくような計画にしています。

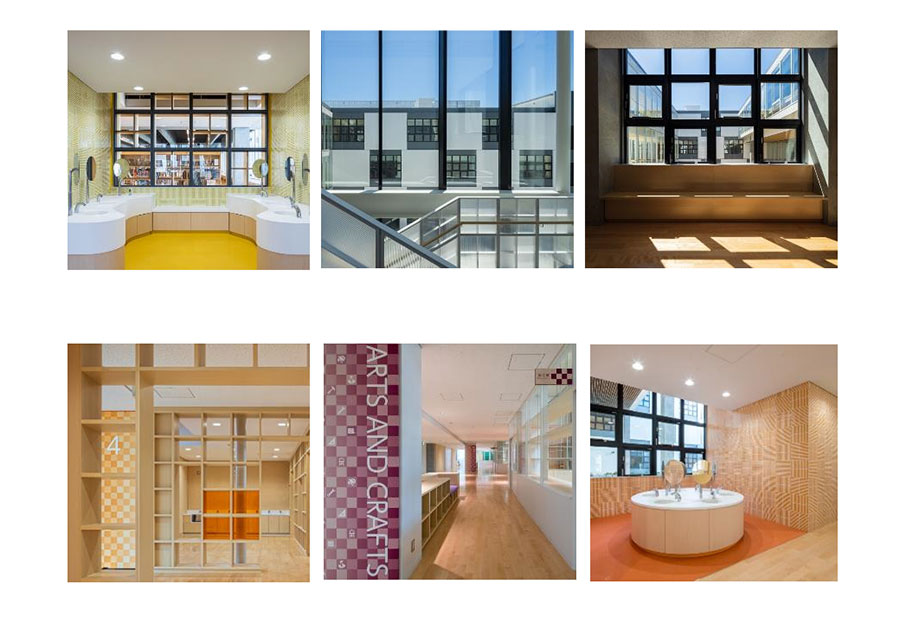

- 学びの空間として、低学年中学年高学年とそれぞれにスペースを設けています。低学年は割と囲まれた形で計画をして、高学年になるにつれて囲みがとれていく、自由に机を並べたりしてグループ学習ができていくという設えになっています。低学年についてはこのような女子会が開かれる風景が見られて、子供たちのお気に入りのスペースになっていると思います。手洗いも、ただ単純に手を洗う場ではなく、円形でコミュニケーションスペースとしてお互いの様子を見ながら日常生活を送れるようになっています。

- これは芝生の校庭から見た風景です。フィーレンディールの架構で記憶に残る空間づくりということで、PCの跡などはなくてシームレスな架構になったと思います。

最後に「地域をつなぐ」という観点では、地域の活動拠点と特別教室が隣り合わせになっていて、右手の体育館のエリアは防災拠点としても活用いただけます。この「風のみち」はピロティになっていて、なにかあったときはここで物資の搬入受け入れなどに活用いただけます。この連絡橋と体育館ともう1つ屋内プールがあります。半屋外ですが、これが錦帯橋の3つのアーチと似たような風景になっていて、記憶に残る、歴史をつないでいく学校づくりができたのではないかと思っています。

- 赤松

やはりこのPCのファサードがとても印象的ですね。工場で製作して持ってきているのに、ジョイントがあまり見えないところがすごいなと思いました。ファサードと教室の方を含めて、基本的に柱はほぼすべてPCということなのでしょうか。

- 原

ここにPCを組んで、この辺は現場打ちも入れています。

- 赤松

市松模様の耐震壁は現場打ちですが、現場打ちとPCとっていうところの仕組みといいますか、そういうところがすごく綺麗にできていると思いました。それと、この奥行き、深さがすごく表情をつくっているのがとても印象的です。この夜景の写真もすごく綺麗ですね。

- 金子

赤松先生がおっしゃったように、夜景がすごく奇麗だと思いました。おそらく昼と夜の逆転だと思いますが、昼は外から入ってくる自然光が教室の中に柔らかく入ってきて、逆に夜は教室の人工照明が外に対して柔らかく走っていく。どちらに対してもPCがすごく効いていると思います。

中津川市福岡小学校

- 金子

次は中津川市福岡小学校の事例をお願いします。

- 高松

このプロジェクトを出すときは、「子供たちの原風景となる学び舎」というタイトルをつけて出しています。まさにこの写真が、子供たちの生活の背景になっているようなイメージを持っていて、そんなところをプロジェクトチームで議論しながら進めていきました。

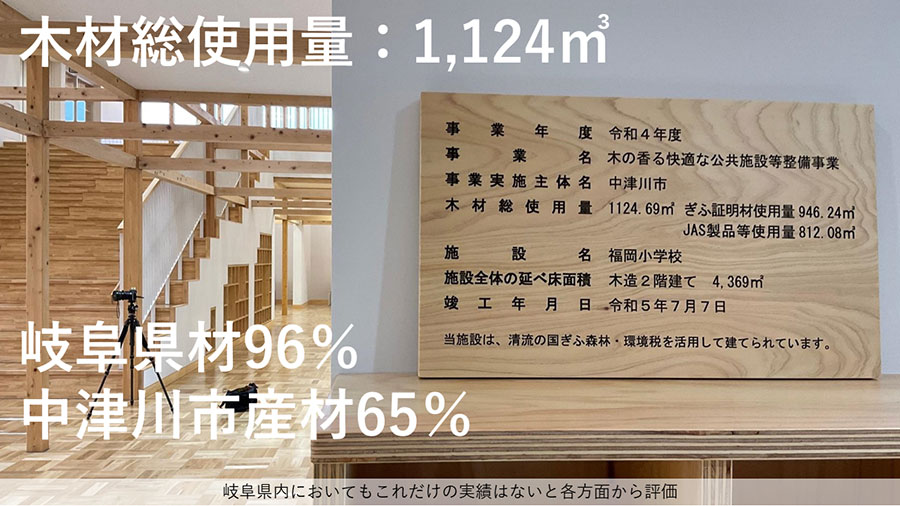

延床面積は約6000㎡の校舎です。私たちはここで3つのテーマを考えまして、1つは中津川市の木材をふんだんに使うということと、1枚の大屋根が風景をつくるということで、先ほどの中津川の風景に対して、どのような原風景になる校舎づくりをするか、それと建築に子供たちが寄り添うという表現をしたのですが、普段子供たちは構造体には触れないと思いますが、ある種実験的なものにできればいいかなと思い、子供たちが建築という普段寄りつかなそうなものに触れ合い、それが地元の木材というところにポイントを絞っていました。なぜ木材で、なぜこのようなつくり方をしたのかを中心に話したいと思います。

- プロポーザルの時から中津川の木を使ってほしいという要望があり、中津川の木をふんだんに使うということが最大のテーマでした。

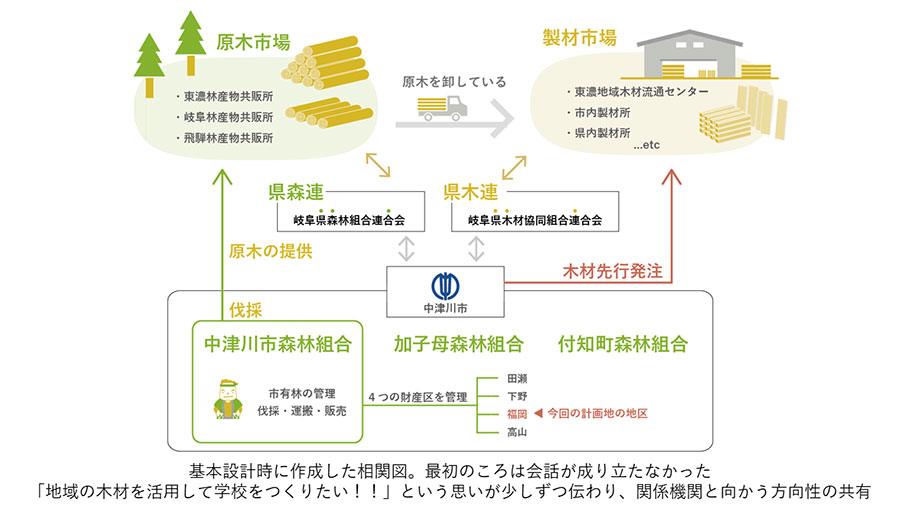

中津川は東濃ヒノキという銘木のブランドが有名で、全国2位となっています。

いろいろと調べていくと、中津川市などで流通している木材は集成材ではなく、住宅スケールの120角材150角材、あとは90角材といったものがとにかくたくさん倉庫に積まれている状況が分かってきました。 ただ、公共建築では中津川市に木造建築の実績はなく、大きな木造のスキームをどのようにしたらいいのだろう、というところからスタートしています。これは市場などに通っていたときの写真ですが、私たちも全員、木造が初めてのメンバーだったので、とにかく何度も森林組合など行って話を聞いて、「どうやったらいいですかね」「こんな規模なんですけど」と言って、ヒントをもらいながら進めていきました。これは組合の関連図ですが、県木連とか県森連とかがあって、4つの財産区というものがあるのですが、今回の計画地である福岡地域の財産区の木材を使ってなんとかできそうだということになりました。ただ、住宅用の材料とはいえ1124立米というかなりの量ということで、先行調達が必要となりました。そういった話をしていく中で、地域の方から寄付をしたいというような話も出て、設計の中に丸太を取り入れることもできました。

- これは丸太を取りに行ったときの写真です。約8mの材料を8本寄付いただきました。昇降口を入った正面にシンボルになる二ッ森山というものがありますが、4校の統合だったので、8本の丸太を4対にして4校の統合を示すシンボル的な空間として配置しています。

結果的に岐阜県産96%、そのうち65%に中津川市産材を活用することができました。 それは地域循環につながるということで、ある意味パッシブデザインのその先にあるような話になると思います。

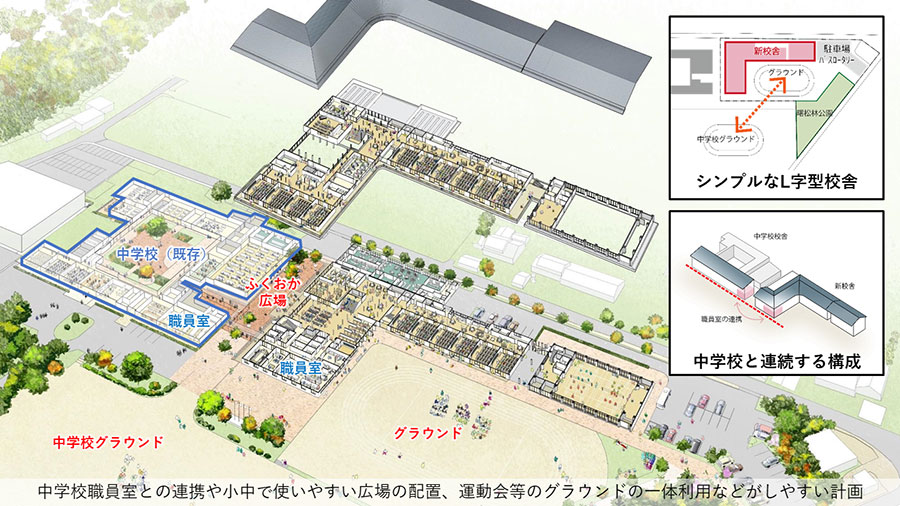

- 続いて、「一枚の大屋根が風景をつくる」ということで、中津川の駅前は馬籠宿に行くバスに乗る外国人などで賑わっていますが、本当に山に囲まれている土地です。この敷地を見たとき、少し懐かしい感じがして、親自然的な建築づくりがいいかなと思い、一枚の大屋根をかけようとプロポーザルの時からふわっとした屋根をかけた絵を提案していました。

計画地は森が残っていた場所なので、そういったところも活かしながら、隣の中学校との連携も考えて、このような配置にしてグラウンドの利用だったり松林公園をできるだけ残すといったことをやっています。中学校の職員室があるので、プランとしてはそこら辺に職員室を設けたり、渡り廊下で中学校と繋いだりとか、そういったことを丁寧につくっていきました。これは左の中学校と今回の小学校が並んだ風景です。

L型の中心のところは、子供たちの特別教室が集まる場所ですけが、そこが一番トップになっていて、そこに向かって緩やかに稜線が上がっていきます。山並みに包まれるような外観と、金子先生の資料にもありましたが、校章にも入っているシンボルの二ッ森山に向かって毎日登校するアプローチと、建物がその背景になっているようなつくり方を目指しました。

- 建築に子供たちが寄り添うと私たちは言っていましたが、まさに子供たちが柱に抱きついていたり、柱が1個のよりどころになっている風景がとてもいいなと思いました。でき上がったあとに何回か行って体験して、自分自身も感動しました。

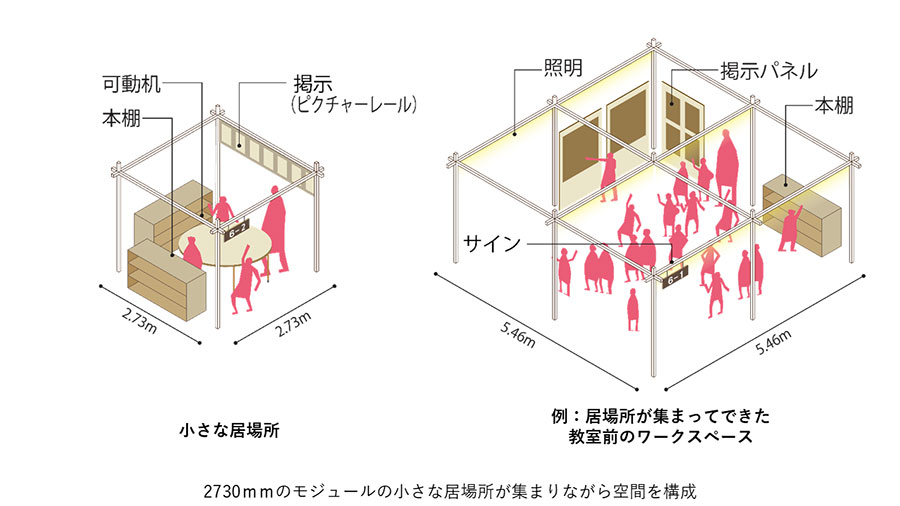

また、主要構造部を120角の柱で2730のモジュールを採用しています。在来軸組工法でグリッドにしている建物は、世の中には結構あるのですが、それを学校で端から端までやっているのはなかなか珍しいことではないかと思い、新しい挑戦だなと思って取り組んでいました。こういった小さなモジュールの集合体が学校中に広がっていて、その中には照明だったりピクチャーレールだったりといった小さい細かな仕掛けもしています。これが2730という形で遊びや学びを誘発しましょうというものです。 この矩形だけみると本当にシンプルですが、こういった空間が重なってくると、先ほどのような写真の空間になります。

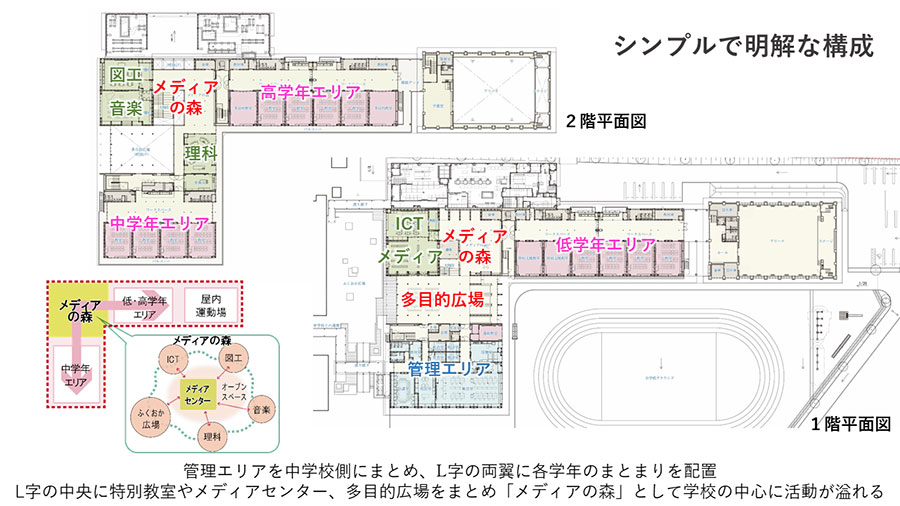

- これがプランです。高学年、中学年、低学年管理エリアがあって、真ん中に図工室や音楽室、メディアの森と呼んでいる学校の中心が集まる場所があります。これは昇降口を入った正面のシンボル的な広場、こういった丸太でグループをつくっています。子供たちが自由な発想で居場所をつくっていくことを目指しました。基本的に学校の廊下には天井が張られがちですが、そうすると木材が見えなくなってしまうので、極力天井を張らない計画にしました。

- 丸太を集成材などにしてもできなくはないのですが、そうすると中津川の加工場で物がつくれない、1回県外に出して加工するといったことが起きます。ですから地元の職人が地元の加工場でやって、地元の施工者なので大工さんも地元の人という感じで、かなり地域循環に特化した学校づくりになったことも評価されています。

このように96%の木材を使っている事例はあまりないこともあって、いろいろなところから教えてほしいと、取り組みを発信する機会をいただきまして、実際に中津川に来てもらって取り組みを発信するなどしています。このようなロールモデルになる学校づくりを目指して、一般製材を使った学校ができたプロセスをご紹介させていただきました。

- 赤松

私も実際に足を運ぶ機会があって、高松さんに案内していただきましたが、外観はわりとシンプルといいますか、L字の8本の非常に大きい外観のあらわれで、やはり入っていったときの木材の非常に繊細なフレームで空間が出来上がっているところと、その8本の丸太のエントランスは非常に印象が強かったです。

120角の製材で地場産材を使うといった条件は、いろいろな公共のプロポで当たり前のように提案に入ってくるのですが、実際にやろうとするととても大変で、結局、地場産材で提案通りにやれることって非常に少ないんですよね。だから、その辺をかなり丁寧にやられているということは、本当に素晴らしいと思います。柱などは邪魔になりそうに見えるけれども、それがまさに子供たちが抱きついたり周りをぐるぐる回ったり、子供の活動のきっかけになるような空間づくりができていて、この120角というのがかなり効いている感じがします。

途中のところで横繋ぎの梁のようなものも入ってきていて、このジョイント金物が全部同一平面でジョイントできているところが、木造って構造的にいろいろと複雑になりがちなのを、逆にそのジョイント金物をものすごくうまく使っていることで、わりとシンプルなフレームに見せているところが、空間的にあんまりうるさくなりすぎず、いい塩梅になっていると思いました。

- 伊藤

この間、中津川小学校はご案内していただいたのですけど、最初に思ったのは、木っていいなというよりも、住宅材っていいなと思いました。いろんなところの空間の平面的な寸法は、RCでつくる学校と同程度の規模なのですが、空間がぐっと緻密に見えて、特に子供のスケールに合っているなと思いました。子供が柱に抱きついている写真がありましたが、見に行ったときも抱きついている子がいて、校長先生が柱に結構抱きつくんですよって言っていて、なにか木にはそういう力があると思いました。

柱をいっぱい立てるのは学校のプロポなどの計画だと嫌がられることが多いというのが経験としてあって、つまり壁にくっついてない柱があるとか袖壁が出ているとぶつかって危ないとか、ぶつかるかもしれないっていうことを大体指摘をされるのです。それに対して、そういう心配って出てこなかったのですかとお聞きしたら、それは出たのだけど、でも県産材を使うという目標があると、このスパンで柱が立ってくるのはもう必然なので納得していただけた、という話だったのです。1階のある一角にちょっと面白いものが貼ってあって、「かもしれないマップ」という先生か児童が作ったマップが貼ってあって、それは子供が自分たちで学校の中を巡って、落ちるかもしれないとかぶつかるかもしれないとか、そういう言ってみれば危険箇所を自分たちでリストアップしてマップにしているのです。そうすると、ただ走るなとか、ただ飛ぶなって言われるよりも、なんで飛んだらいけないのかとか危ないのかということがちゃんと理屈として理解できるようになるわけです。おそらく現地の人とか学校の人の意見をまったく聞かないでこれがボンと建ったら、柱がいっぱい立っていて危ないっていう話になるのですが、設計の提案があって、それから自治体とか学校とかがもう県産材で行くぞと、つまりどういう意図でこういうつくりになっているのかが共有されていると、すごく幸せな使い方になるのだなと感じました。

- 金子

ありがとうございます。私も伊藤先生と一緒にご案内いただきまして、ほぼ同じような気持ちを持ちました。県産材とおっしゃいましたけれども、やはり1130それから5400のスケールがやはりすごくいいなという感じがします。おそらく子供たちも、家のスケール感、住空間でこんな感じで自分の家に住んでいると、それが小学校に行ってそのスケール感を取っていながらも、そこから先に少し広がった空間につながっている感覚は、日常生活からその先へのスケール感を体験できてすごくいいなと思いました。今回のフライヤーにも使わせていただきましたけど、廊下に柱が落ちてくる、それを子供たちがすごくうまく使いこなしてくれている。子供たちってすごいなとあらためて思いました。

晴海西小学校中学校

- 金子

それでは今日の締めですが、中央区の晴海西小学校中学校の事例をお願いします。

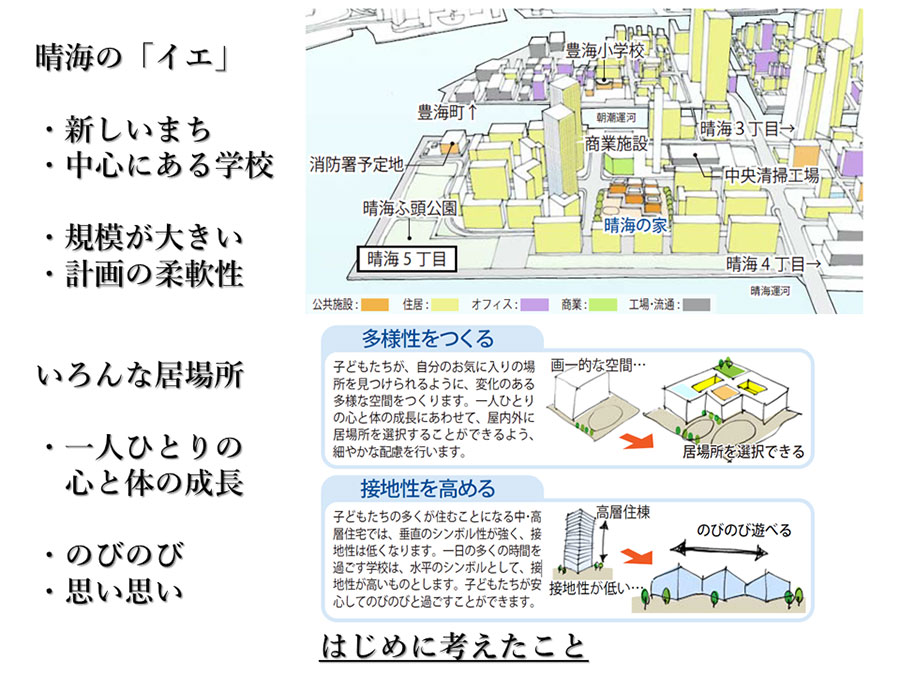

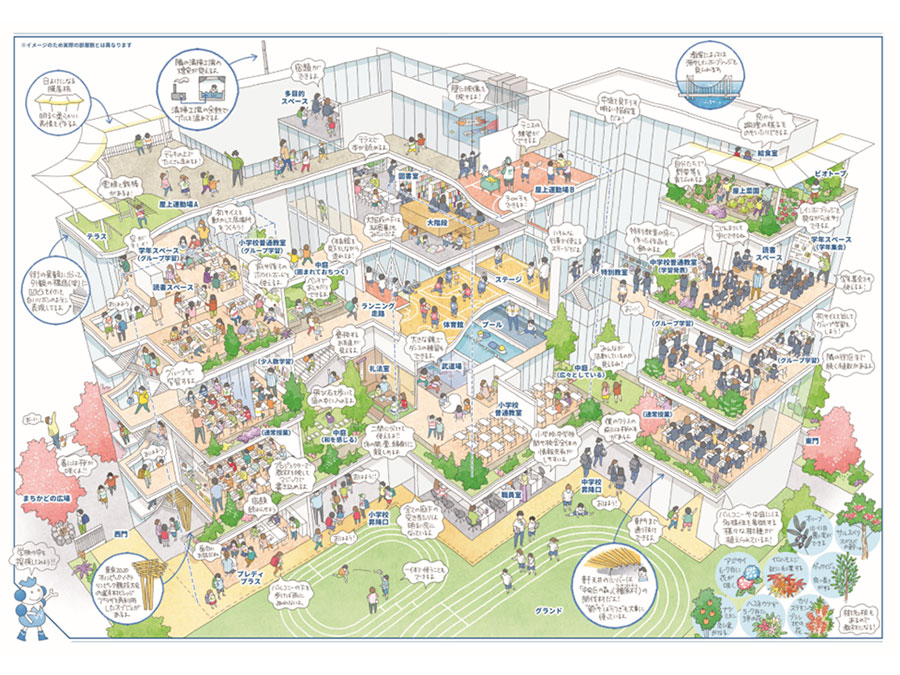

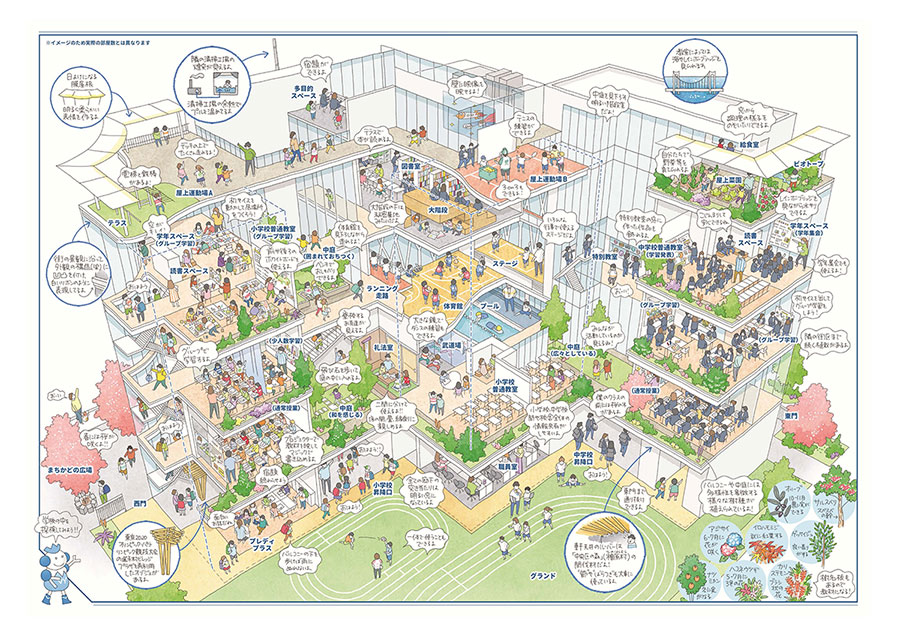

- 榊原

中央区の晴海西小学校中学校は、晴海フラッグというオリンピックの選手村にできた学校ですが、ここであえて小学校中学校と題名を書いているのは、一貫校ではないのですが建物のつくりは一貫校的かつ運用も一貫校的にしていただいているという学校です。そのプロセスで何が起きたかということを伊藤さんからリクエストいただていたので、プロポーザルから計画、竣工まで含めたプロセスに重きを置いて資料をつくりました。

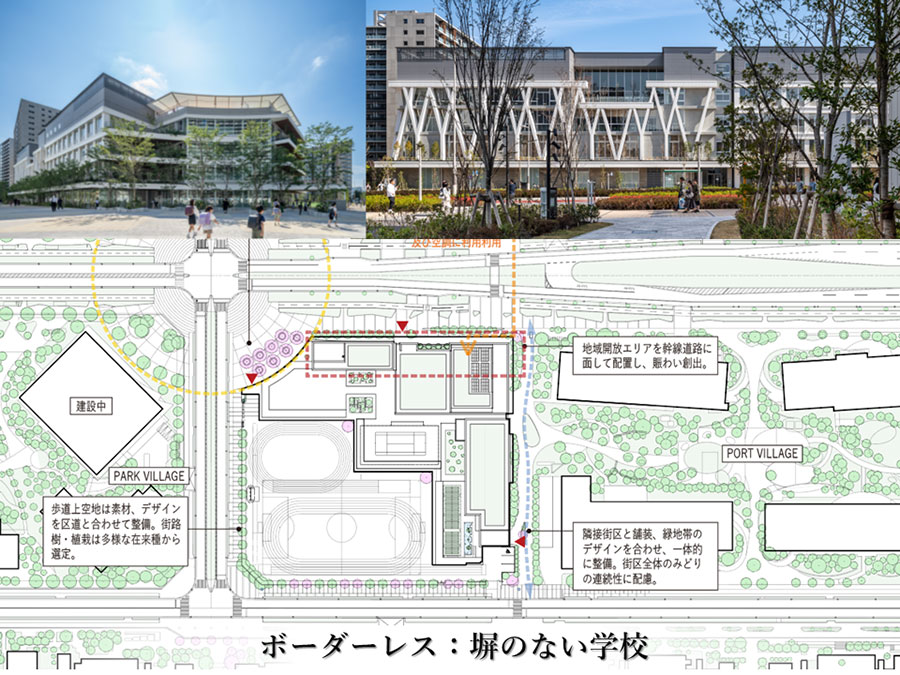

この学校は再開発等促進区のある晴海フラッグの中にありまして、敷地は約1万6000㎡あります。新しく街ができたのですが、この賑わい地区とか地区広場とか呼ばれている街の中心の広場に面したところにあります。周りを歩道上空地ですとか貫通通路でつくっているので、裏のない学校という形になります。

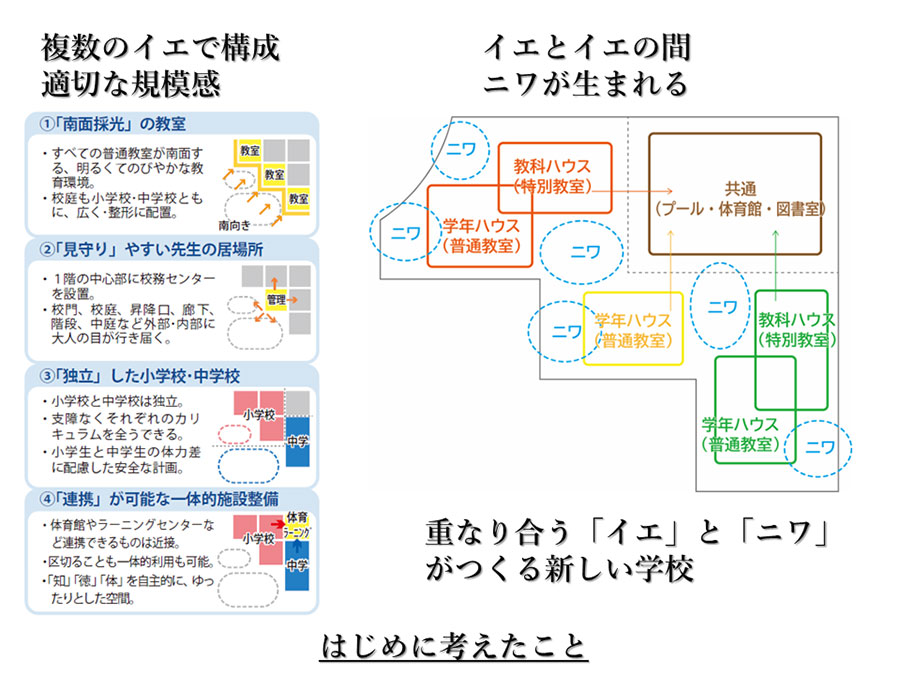

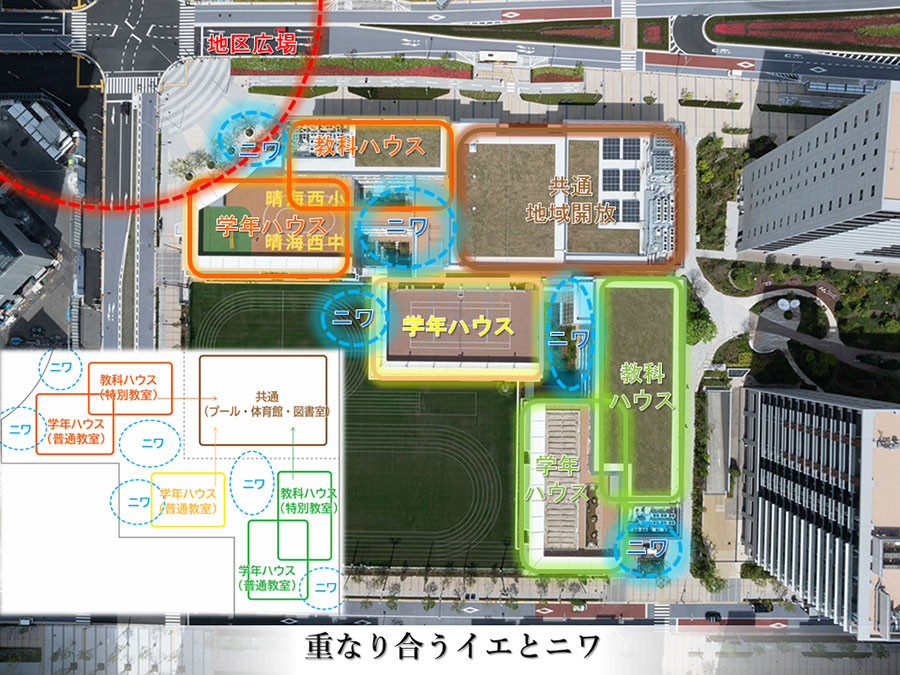

これが2016年の晴海5丁目、オリンピックのときにメインダイニングがあったところです。これが学校の敷地です。一気にこうなるのは珍しいケースだと思いますけど、街が一気にできてそれと一緒に学校ができるという、今の日本ではレアケースな学校かなと思います。新しい街の中心にある学校で、計画の柔軟性も求められるという中ではあるのですが、やはり大切なのは1人1人の心と体の成長であったり、のびのび思い思いに過ごせる居場所をつくること。それが大事だろうと考えて、これをどうやってつくっていったらいいのだろうかと最初に考えたのが、複数のイエで構成するような適切な規模感を持って構成するような形でつくっていったらどうか、ということです。そうすることで、南面採光が取れたり、真ん中に先生の居場所、小学校中学校が独立したり、いろいろないいことがありそうだということで、イエの構成、それと複数のイエで構成するというのが、左側にあるプロポの提案書です。右側は最終的な設計のときの考え方で、ハウスをちょっとずらすことで庭が生まれる、このイエとニワという重なり合う関係性が新しい学校、街の中の新しい学校になるのではないかと考えました。

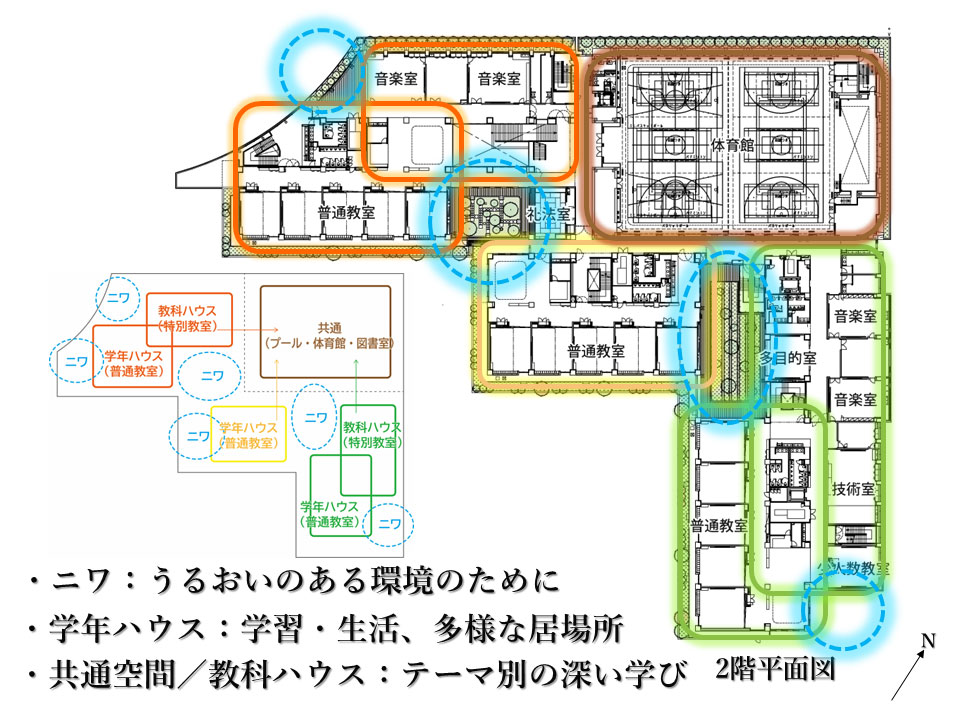

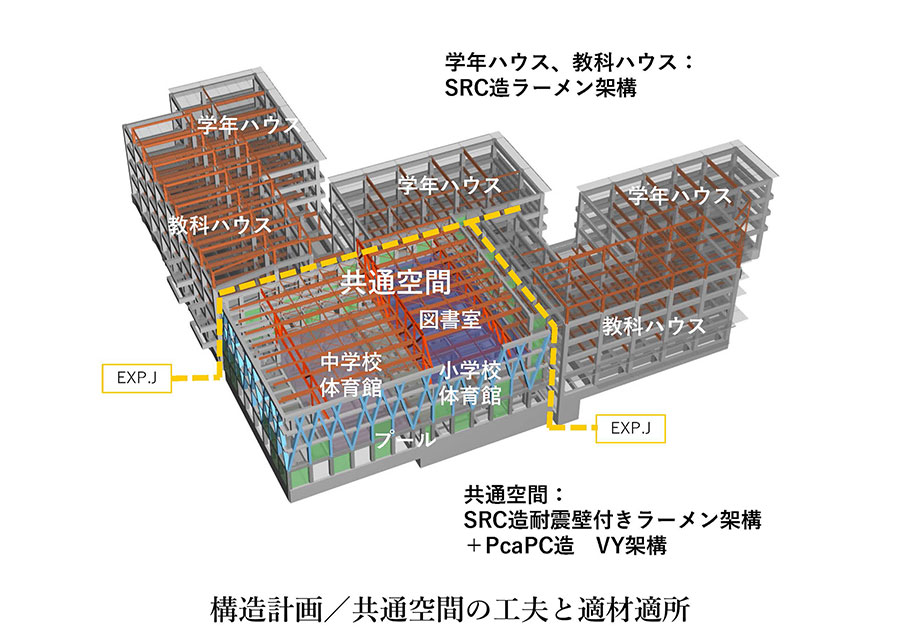

- 「重なり合うイエとニワ」がどういうことかというと、これ最終的な鳥瞰ですが、学年ハウスと呼んでいるものが3つ、そこに教科ハウスと呼んでいる特別教室の並び、それから扇の要になるところに共通施設や地域開放の施設を持ってきて、その間にニワがあるという構成にしています。先ほど申し上げた地区広場も庭の中、庭の1つとして捉えてそれが学校にまとわりつくようなつくり方をしています。

もう1つ、街を一緒につくったので塀のない学校にしています。これは各所との調整をしながら地区広場も学校の敷地と、街区でつくっている広場と、素材やモジュールなどを全部一緒にして、塀のない学校にしています。デザイナー会議では将来の形を想像しなくてはいけないということで、デザイナー間で最終形に近い模型を使いながら意見交換をしています。

- また、プロポの案から比べて良くなったこととして、給食室を最上階に上げたことがあります。給食室を上に上げることで1階回りを全部子供の空間に使うことができ、緑豊かで軒の深いグラウンドの周りを見ると、木の周りで寝そべったり、柱の周りに子供がいるとか、柱の周りで女子トークをしたり、ちょっと休みたい子供に先生が寄り添ったり、動きたい子は芝生で動いたり、中学生は広い方のグラウンドで体育の授業をしたり、というような校庭を広々と使えるようになりました。

- これは小学校の方で、グラウンドを小学校と中学校とに分けて体力差ということもあるのですが、やはり適切な大きさというか、スケール感の庭があるとその方が遊びやすいのかなという、これは自由遊びで高学年と中学年が一緒に遊んでいるのですが、そんなような風景も見えました。

こちらが塀のない学校というところで、周辺街区に近い場所からアクセス可能で、正門という概念ではなく、近いところからアクセス可能となっています。貫通通路と地区広場も一緒につくりましょうということです。街の表情として、シームレスの地区広場、少し線が見えると思いますが、そこがスリット側溝になっていて、雨水は敷地内で処理をするけど、つくり方として広場は街と共につくりましょうという形でつくっています。ですから、1階は大きく子供たちのスペースとして活用ができて、柱の周りは子供たちが好きなように走り回ったり、お喋りをしたりというような光景が生まれています。

- 計画は長澤悟先生に計画指導いただいて、初期よりも最終形でつくっている学年スペースの取り方の方がいろんな授業の展開ができるだろうというアドバイスをいただきました。先ほどの模式図を見ていただくと、庭があって学年ハウスがあって、特別教室と共有スペースがあるというようなつくり方になっています。庭はランドスケープでつくった庭に、それこそ見る見られるではありませんが吹き抜けに繋がっていったり、子供たちが育てたアサガオはランドスケープでつくった庭とマッチングして1つの風景になっていたり、学年スペースへの採光ができていたり、小中のゾーンには大きめの庭があってそこでもいろいろな観察活動ができたりします。それとは別にちょっとしたテラスに2、3人が座れるぐらいのベンチを設けて、大きい場所と小さい場所の組み合わせをつくることを意識しました。大きい場所と小さい場所の意識は、学年ハウスのつくり方でも意識をしていて、風や光が通る気持ちの良い大きさの学年スペースと、読書スペースと呼んでいるこぢんまりとした落ち着いたスペースと、少し教室からは目が離れてテラスの方が見えるベンチ、そういったものをしつらえています。

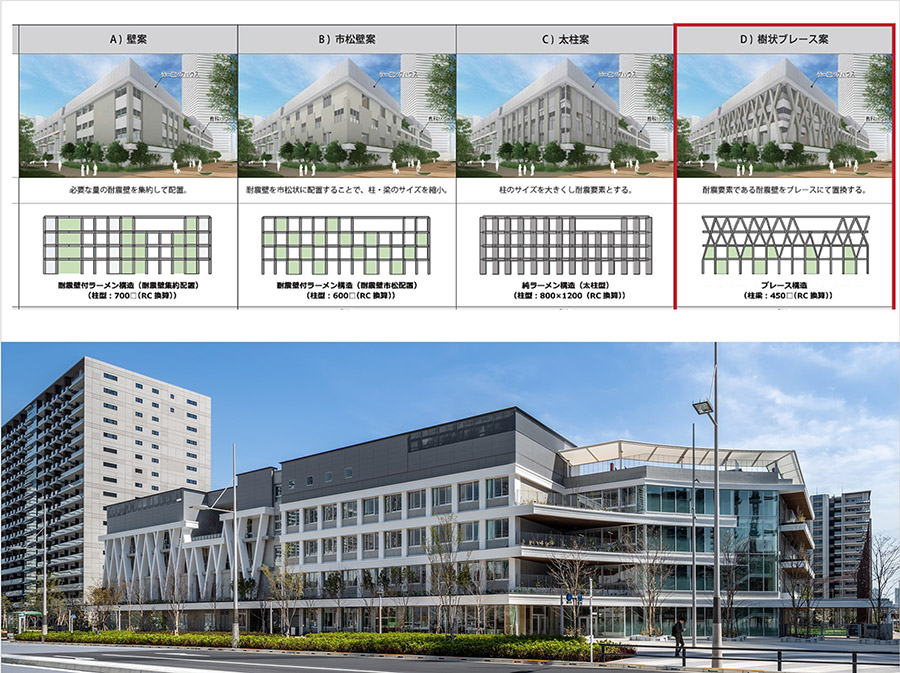

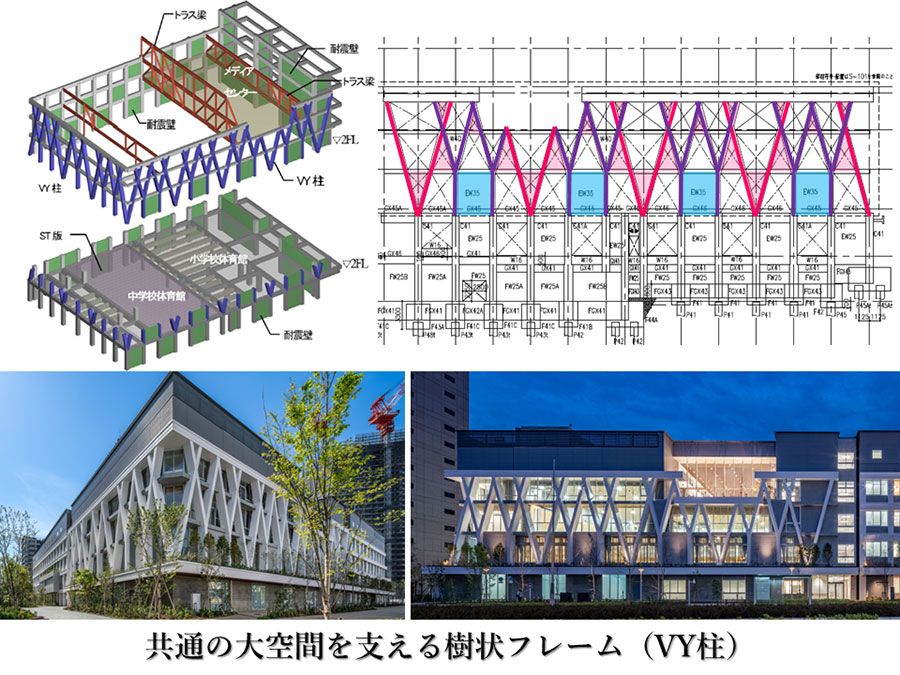

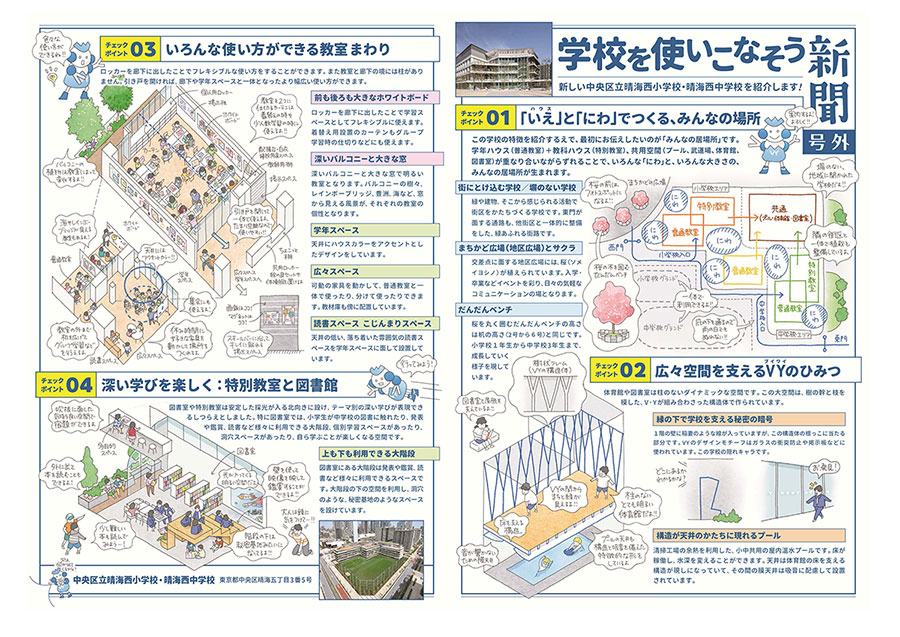

- 共通の大空間を支える樹状フレームと私たちが呼んでいるところですが、この樹状フレームを使うことで、都市型ならではというわけではないのですが、プール、小中の体育館、図書館を一体的につくって、一貫校ではないけれど図書室は一体でつくっています。

小学校の子が背伸びして中学校の本読むことも自由だし、中学校の子が小学校の絵本を見ることも自由だし、そんなふうに使ってくださいということと、吹き抜けの清々とした空間と大階段とほら穴と書いてありますように、ほら穴的なちょっと座り込んで使えるようなところに低学年用の学習スペースなどを設けています。体育館は小学校中学校と天井の高さが違っていてそこで仕切れるのですが、一体で使ったり地域イベントで使ったりできます。

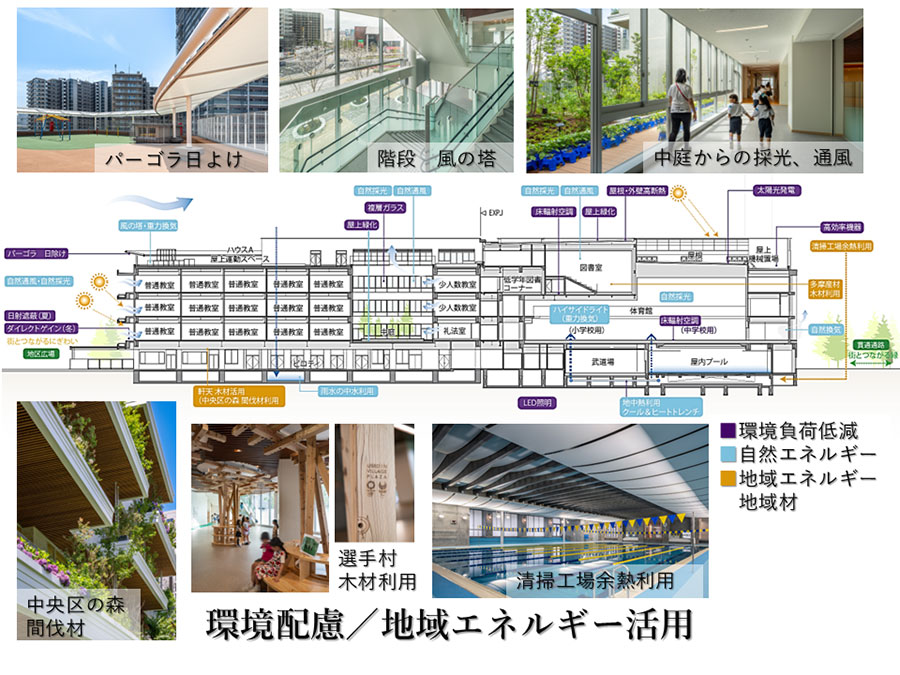

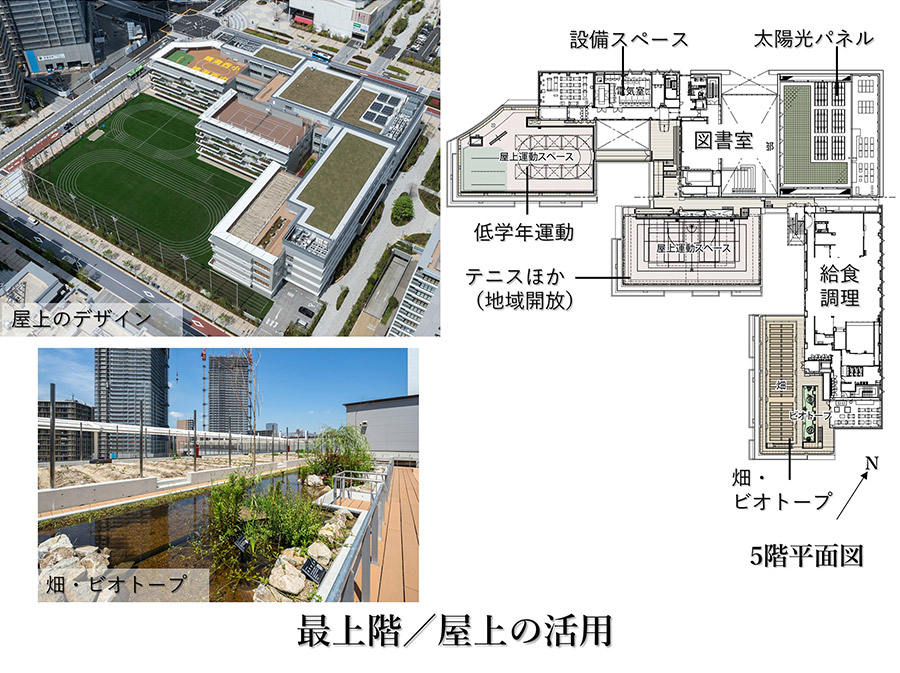

- これは環境配慮についてで、上はパッシブデザインで下は地域材の利用です。中央区の森の素材を使ったり、オリンピック選手村の木材をリユースしたり、清掃工場の余熱を使ったりと、地域エネルギーと地域材の活用を都市型の中で展開しています。裏のないのは屋上も同じで、屋上もすべて低学年の運動スペース、テニスコート、畑とビオトープというような、それぞれ少し性格の違う庭を屋上にもつくっていて、プロポ時は小学校と中学校のプールを分けなさいという要綱なので屋上はこうならざるを得なかったのですが、設計を進めていく中で、中学校のプールは地域開放するんだから小学校と一緒にして温水プールにして1階にしようということになり、屋上の自由度が生まれて、食育と絡めて給食室を上へもっていきました。それは大きくて、食育と絡めたゾーンとして、給食調理と畑とビオトープ、それから地域開放と絡めてテニスコート、低学年が集まるだろうと思われるブロックの上には低学年の運動場というような屋上の特徴的な使い方もできました。

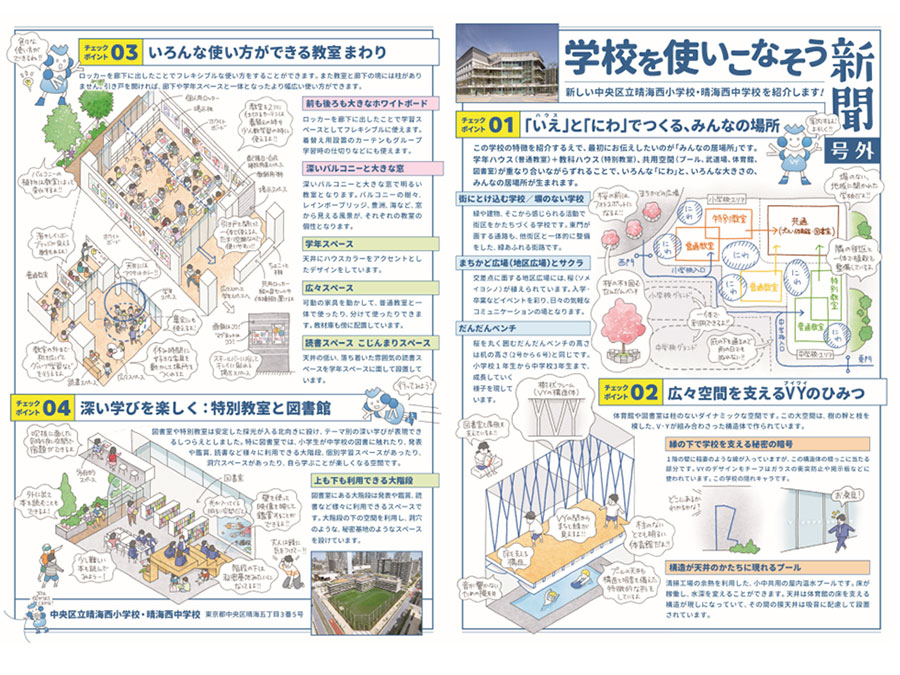

- 最後に、この学校は母体校がないので、どうしても私達が知恵を働かせてなんとかつくるしかないという、その設計者の思いを伝えるために学校新聞をつくって、今までお話ししたような内容を噛み砕いてイラストにして、こんな活動が起きたらいいなというようなことを絵にして、先生方にお渡ししました。1学期が終わった後に意見交換したときには、絵を見なくてもこういうふうに使うってことが分かったのでもう使いましたよ、というような言葉もいただきました。これから先にどういう展開があるのか、設計者と先生とで意見交換をしながらつくっていけたらいいと思っています。

- 金子

ありがとうございました。それでは先生方にお聞きしたいと思います。

- 赤松

本当に超都市型の学校ということで、このテラスの緑などはすごく豊かにありますけど、これのメンテナンスなどは、子どもたちはあまりやらない感じですか。

- 榊原

そうですね、先ほど見ていただいた庭などは子どもたちができると思いますが、バルコニーの緑化部分などは学校の主事さんがやられると聞いています。

- 赤松

学校は建て替えなり統廃合なりという地域との関係性がすごくクローズアップされますけれど、何もなかったところにできる新しい学校って、我々が千葉で担当した小学校も完全な埋立地につくった学校でしたが、保護者も全員初めてだし子供たちも全員初めてというのはかなり特殊な環境ですよね。だからこそ、学校そのものがコミュニティをつくることにすごく寄与することになるので、そういう意味ではこの学校があることで晴海の街がしっかりとつながっていく。そのために地域の人たちが入ってこられるプールであったり、そういうことを含めてつくられていることで、コミュニティの核を学校が担っていく。都会の学校ということと同時に、新しいコミュニティをつくっていく。それがこのようなオリンピックのレガシーみたいなことを含めていくと、すごくシンボリックな学校という感じがします。

- 伊藤

都市型って何なのだろうというときに、模型で検討しているときにタワマンの中に建っている学校がものすごく軒が連続していて馴染んでいる印象がありました。家とか住宅的というのは、学校とか高齢者施設とかでもよくいわれることですが、こういう環境で育つとたぶん家って、このタワマンなわけですよね。だから家っていったときにお家という一般的に思うイメージと違う何か、そのイメージのソースがあってもいいのではないかという気がします。いろいろな国の環境上のいろいろな工夫を見ていると、都市型の学校が持っているひとつの役割は、都市にないものをここしか知らない子の体験として提供するという、外の世界のショーケースみたいな役割があるのだろうということを、この事例を見て強く思いました。

ディスカッション

- 金子

- ここからはディスカッションということで、まずは先生方から全体を通したところで少しコメントをいただきまして、ディスカッションの機会にしていきたいと思います。 では、赤松先生よろしくお願いします。

- 赤松

- 今日は、それぞれに場所も違えば条件も違う、まったく異なるタイプの学校のプロジェクトをご紹介いただいて非常に興味深く伺っていました。学校の教室のサイズはほぼ一緒で、それが1学年何クラスか、それが6学年分なり小中だったら9学年分という意味では、小部屋が連続して並ぶタイプなので、構成そのものを考えていくのはある意味パターン化されている部分もありますが、やはり敷地の条件とかどこを地域に開くかによってここまで違うものになるということです。うちも学校の設計をやっていますが、先生方の考え方もオープンスクールタイプだったり、新しいことにチャレンジしようというタイプの先生と、なんでそんなよく分かないものを使わなきゃいけないのかというタイプの先生とすごく違っていたり、教育委員会の考え方も全然違います。晴海のケースでは、そのようなところの議論を経てもう1回戻ったというのは、最初のプロポーザルのときの提案がやはり一番フィットしている、理にかなっていると、皆さんがだんだん納得していったのだろうと思います。そこはかなり説得をしながらやっていったのか、プロポのときには相当パターン化した上で提案されていると思うのですが、それらを全部潰していってやはりこれだとなったのか、そのあたりはいかがですか。

- 榊原

- 計画指導で長澤先生に入っていただいて、何を守らなくてはいけないか、これは区の方が言っていること、先生が言っていることが正しいよとか、これは設計者として守るべきなんじゃないかといったことを、節目節目でディスカッションさせていただいたのは大きかったと思います。

- 伊藤

- 今日は構造の話がメインであるということで、自分が今まで訪問した学校とか調査で取ってきたメモとかを少しずつ見直していました。それで計画の立場からいくと、晴海でいろいろな人が使っているかわいい絵がありましたけど、そういう賑々しく人がいる状態を一生懸命見るわけです。だけど、特に写真を見ながらいろいろ考えていくと、今更そんなこと言うのかと思われるかもしれないのですが、やっぱり構造って大事だよなと思いました。

- 「とんち」だとか「計画がいいと構造計画がしやすい」とか、「見たかった風景」だとか、心に染み入るフレーズをいっぱいメモしながら来て、やはり構造って当たり前ですけど空間とか風景をつくるものなんだと思いました。赤松先生もおっしゃったように、学校は教室が単位になっていて、RCで作るとあれが構造の単位になりがちなのですが、その構造の単位がそのまま空間の単位と一致しているときは、実はちょっと不自由になるケースがあるのではないかということを、今まで見てきた学校で思ったのです。

例えば千葉の印西市立牧の原小学校というのは、以前うちのキャンパスから近かったこともあって、何年か前にまとめて調査をさせていただきました。すごく好きな学校で、校長先生が建築に対して優しい方といいますか、こういうところはあまり使ってないとか、こういうとこは使いにくいんだけど多分設計ではこういう考え方なんだろうと思う、ただ学校ではそれはしないから空いちゃっているんですよって、そのような語り口の方なのです。1階の低学年コモンスペースっていうあたりが、このように多目的スペースにいろいろな変化をつけています。計画の課題の1つとして、多目的スペースは平板な空間でいいのかということがあって、このように変化をつける設計が増えているのですが、実は見に行ったときにはこのようには使っていてなくて、先生たちがみんなを集めて話すとか、特定のときに生徒を連れてきて使う、そういう空間になっていました。

- その辺りを聞くと、こういうスペースがあるのはすごくいいんだけども、特定のクラスのものになっちゃうとか、特定のクラスのものになっちゃっていてそこだけうちが使うのは使いにくいといった話が出てきました。他の学校でもこのような変化をつけた空間のある多目的スペースのつくり方はよくあるのですが、多くの場合は教室のスパンに合わせてその区切りがきていると、空間の質が変わるところが構造のスパンの区切りと一緒になっていて、そうするとものすごく強くここの空間だというふうに見えてしまいます。構造と空間とか、構造と機能が一致しているのが理想だといったモダニズム的な価値でエスキスを受けてきた世代なわけですが、実際にそれをやってしまうと思っている以上に構造の力が強い。そうすると柱が窓よりになっているけど、さっきの福岡小とかもそうですし、あと8mのスパンで縦割りにするスペースってありますよね。構造の単位と空間の単位とか機能の単位ってなんかちょっとずれているとか、そんなに綺麗に重ならないっていうつくり方をすると、もしかしたら自由になるかもというふうに思ったのです。これは全然エビデンスもなにもなくて、今日構造のことをいろいろ考えていて思いました。

- 金子

- ありがとうございます。今のお話はすごくおもしろいと思ったのですが、設計をするとき一緒に構造単位ないみたいな、多分それはありますよね。それが揃い過ぎると、ある意味の不自由さを生むというお話だったと思います。

- 伊藤

- ここで区切れているんだという意図みたいなものを、使用者が見てしまうということがあるのかなと思いました。

- 金子

- その視点でいうと中津川の件で発表していただいた木造で7棟に分けてという2000㎡を成立させるために間に鉄骨を挟んでいましたけれど、その繋がりを私は現地で見た時にシームレスにつながっている印象を受けたのですが、何か工夫はありましたか。

- 高松

- プロポーザルのときは、製材って何とまでいかないですが、本当にそのぐらいの感覚でやっていて、ほとんどの空間が丸太でやっているみたいな提案をしていました。丸太でやって燃えしろ設計とかどうするのかなといったことをやりながら、なんとなく屋根をつくりたい風景だけがあって、というところでプロポーザルのときも別棟解釈というのがあるのは分かっていたのですが、地域について調べていくと一般製材が一番使いやすい、一番とれる中津川ということがわかったときに、細い材でやったことが、今回たまたま別棟解釈で耐火構造を挟んだこととマッチしたということがあって、ここでやはり分断されるわけなんです。だけど細い材でやっているから、ここに横保護材、座屈防止材が入っている。ここが実はいろんな建具の既製品のサイズなどから高さを決めたりしているのですが、2400の位置に効くようにつくっている。そうすると、開口のサイズなども決まっていたりするので、そのサイズとマッチすることができて、通しで見たときに偶然この下の可燃材が耐火構造の向こうまで続いて見えるということが起きたのですが、それが本当に良かったと思います。この写真では向こう側の木の架構までずっと続いて見えますが、この開口のスケールと木材がマッチしたのが一番よかったと思います。

- 浅野

- 晴海は小学校ハウスと中学校ハウスという教室のあるところは冒頭にあった8mグリッドでいくと、教室と廊下の間に柱を立てるのがオーソドックスな純ラーメンのつくり方だと思いますが、この学校では教室と廊下の間にそういう柱型を設けない方法で空間をつくろうと、教室のグラウンド側から廊下側を見ていますが、かなりオープンに建具もそういう計画にしながらつながりをつくっています。このグラウンド側の柱から廊下側の柱までは12.2mぐらいスパンがあります。一般的なラーメンだと10mぐらいがRCの限界だと思うのですが、そこを鉄骨の梁にすることでロングスパン化しています。

- 同時に建物としての硬さも確保したいということで、鉄骨の大梁と柱をSRCの柱にすることで、教室と廊下を一体的にオープンにして、生徒の行き来のしやすさや休み時間のにぎわいなどもつくりながら、同時に架構の硬さを確保するような工夫をしています。教室と廊下の間に柱を持たせないときの、最初のとんちみたいなところはそこにあるかなと思います。

- 金子

- それでは、今日ご参加の方からの質問や意見をいただければと思いますが、いかがでしょうか。

- 奥井

- 名古屋でもかなり多くの学校をやっていますし、石本全体では今日紹介した学校以外にもかなり多くの学校をやっていますが、本当に構造だけではなくて建築にもいろいろいろんなタイプがあって、1つとして同じものがないといった状況です。でもどれもみんな一つ一つ丁寧につくって、いい学校をつくっていると思っています。

そういうものばかり見ている若い人たちは、もしかすると学校はこういうものを提案すれば簡単にできるんじゃないかと思ってしまうかもしれませんが、赤松先生からもお話があったように、当然ですが新しく建て替えるということは今までの学校のほとんどはハーモニカ型の廊下との間に仕切りがある、そんな学校を使っている人たちです。そこに新たなものをつくるので、非常に多くの労力がかかります。最終的にでき上がったものをこのように紹介しているわけですが、そこまでのプロセスで、どこまで粘り強くそのことに対して思いを持って説明していくかみたいなところで、最終的なできが決まると思います。今日のテーマになっているプロセスというところですが、学校づくりにおいてもそのプロセスが非常に大事だというのは我々もすごく思うところで、今日紹介してくださったものや先生方がおっしゃっていたものも、プロセスの部分が大事だということを今日来ている皆さんにも感じてもらえるといいと思いました。そのプロセスで苦労したことは我々もすごくたくさんありますので、ぜひどこかでそういうのを紹介させてもらえればと思っています。

- 榊原

- 名古屋オフィスではワークショップの取り組みをすごく丁寧にやられていて、今回はプロセスの中でワークショップの話はあまり出てきませんでしたが、それも1つテーマになりそうだと思いました。

- 金子

- そのプロセスで何が起きたかという、ちょっと優等生的なタイプのお話でしたが、最後にはその裏でどういうことが起きているかといったあたりが実は重要なのではという話もあるし、そのあたりはまた共有できるとよいと思います。

- それでは、時間になりましたのでこれで締めたいと思います。最後に、全体を通しての印象、気づいたことを少しだけお話できればと思います。

赤松先生から、そのそもそも小学校は教室というほぼサイズが決まっているものが並んでいて、その多い少ないみたいなお話がすごく印象的でした。そう考えると、ある種の規定演技みたいなものなのかと思いました。規定演技と考えると技術力とかある種の美しさがすごく際立ってくるのではないかと思います。今回は3つの建築を紹介していただきましたが、地域性のようなものが際立っている気がします。これから学校建築に取り組んでいくときに、ある種の規定演技、美しさとはなにか、地域性とはなにか、そこが手がかりになるような気がしました。

それからプロセスがすごく重要というか、ある種の難しさがあると思いました。今日の話題の中で、設計者を選ぶとは言っても、案がある中での設計者というところで、どこまでその案を守り切るか、しっかりと形にしていくかという中で、小学校建築は特に関係者が多いことがありますので、その中での提案の仕方や何がポイントになるかも大事ですし、1つ印象的だったのは赤松先生がおっしゃっていた地域性というか、地域の木材を活用する、そこに対してどのように進展をしていけばいいか。何かを変えていくというよりは何を伸ばしていくか。それと合わせて何を変えていくかという両方の側面があるのではないかと感じました。

先生方、本日はありがとうございました。第10回の記念にふさわしいフォーラムになったと思います。