環境統合技術室

第10回学校建築フォーラム

構造と空間計画・そのプロセスで何が起きたか

2024年9⽉27⽇ 17:00~19:30

座長:金子尚志 / ゲスト:赤松佳珠子(法政大学教授)、伊藤俊介(東京電機⼤学教授)

構造から見た学校建築

- 原

今日は、石本建築事務所の構造のメンバーがどれほど熱い気持ちで学校建築に取り組んでいるのかということを伝えたいと思ってスライドを準備しました。題は「学校構造のとんち」です。とんちとは、その場に応じて即座に出る知恵、機知。とんちを働かせるという言葉がありますが、そんなことを伝えたくてつくっています。

学校の構造計画は、初心者からできます。教室の大きさが大体8mグリッドなので、それであらかじめ柱はプロットしているケースがあります。それに加えて体育館があります。校舎と体育館という2つのセットで大体の学校は成り立っているので、学校の構造計画には超高層・免制振以外の全てが詰まっていると思っています。

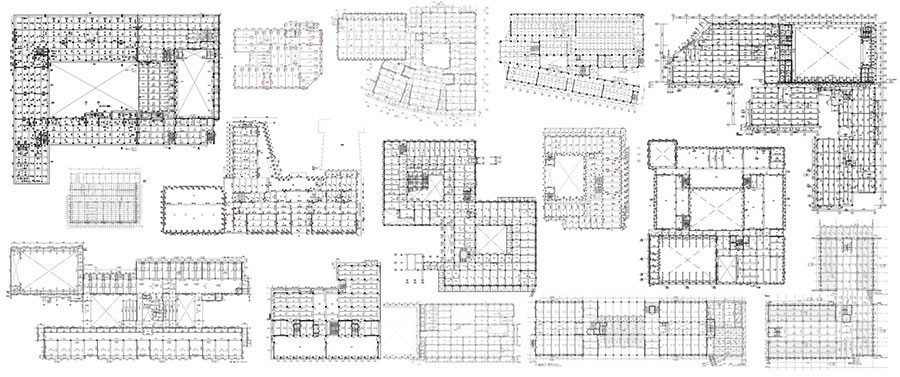

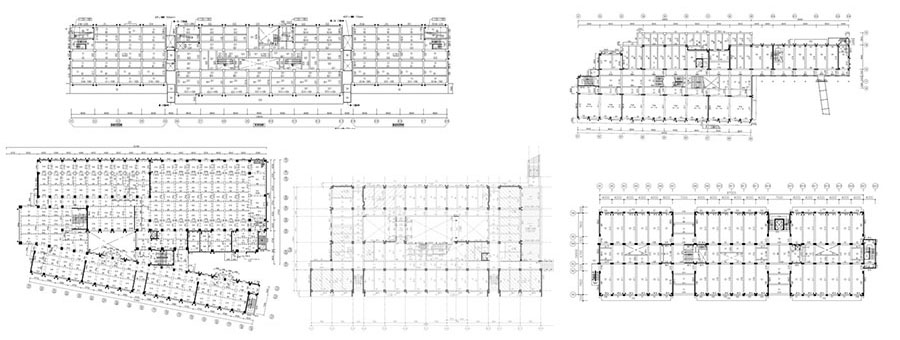

オーソドックスな内容から、ベテランは今までに重ねた工夫やボツになったネタを何度も引き出します。構造設計者は人の伏図を見るだけで、その人の想いを馳せることができるのです。これは、縮尺を合わせた様々な伏図です。柱がここにあって、耐震壁があるとか、この構造はこんなところに使われている、という想像力だとか、このチームはすごく設計がうまくいったんだ、仲良くつくれているんだなとか、そんなことまで見えてきます。

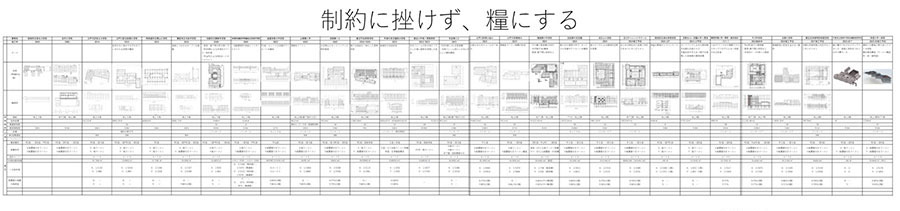

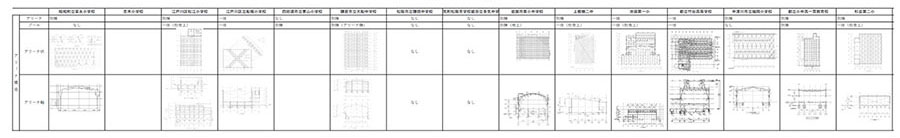

- 伏図を眺めたり空間を感じたりするだけでなく、データベースをつくることができます。例えば年代別に並べ、伏図軸組、階高、何構造形式、等の情報を挙げています。この構造がこの変形角できているのはどういう理屈だろうかとか、設計したデータをここに置くと評価ができていくわけです。同時に人の工夫も分かったりする。そういうベースを積み上げているのが我々の取り組みとなっています。

「制約に挫けず糧にする」と書きましたが、一番左にあるのは2002年です。この頃から構造の基準などがいろいろと変わりました。今まで純ラーメン構造で、例えば柱が90cm角ぐらいでできていたものが、同じように設計すると1mを超えてしまうようなことが起こります。これに挫けるとあまりメリットが生まれないのですが、硬くつくらなきゃいけないとなったときから、いろいろな工夫が見えるようになってきました。この人は硬くするためにこうする、柱を太くする人もいれば、壁をつける人もいる。その壁のつけ方もまちまちで、それを眺めていきながらベースを重ねていくということをしています。

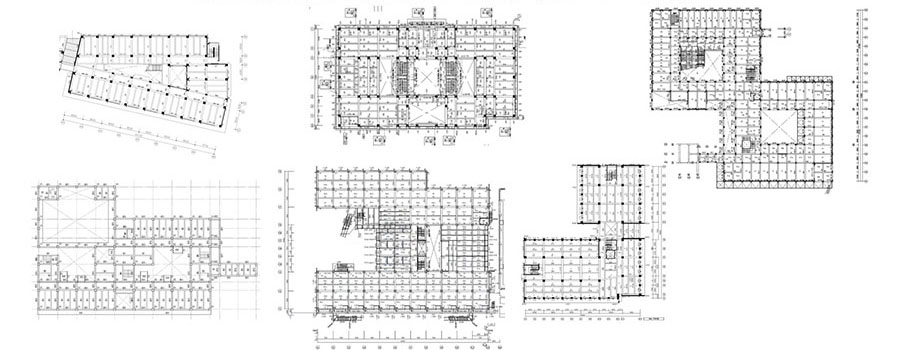

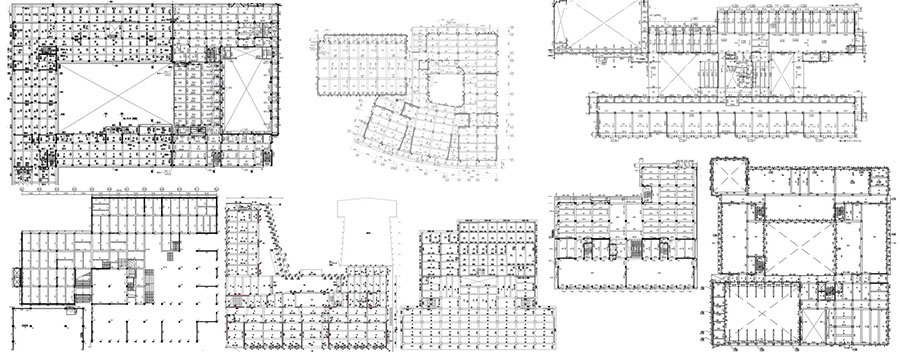

- 伏図で感じてみようということで、パターンをいくつか用意しました。まずは純ラーメン架構。そしてこちらが、X方向とY方向の両方向に耐震壁がついているパターンで、これも実は並べ方がありまして、左にあるものの方が耐震壁の依存率が低く、右にあるものは耐震壁がなくなるとすごく困るわけです。ポイントとしては、耐震壁の依存率が高いものの方が空白が多いです。例えば、これは立川の例ですが、要所にがっちりとした耐震壁をつくって、こういうところはボイドスラブといって梁のない架構をつくっているところ。これは岩国ですが、空白が多い。耐震壁をしっかりつくって、梁を抜いてしまおうというのでかなり構造的には勇気のいることですが、チーム全体の後押しもあってこういう構造に取り組んでいるという事例です。

- 学校建築では多くの場合は教室が真ん中に並ぶので、教室の間仕切り方向は耐震壁があって大丈夫、でもこの長手方向はちょっと壁は無理だというときに、このような耐震壁つきラーメン架構が成り立つのですが、その中でもこの2つは少し特徴があって、私は背骨と呼んでいますが、真ん中の階段の脇、教室と廊下の境のところですが、大体2mぐらいの壁柱をつけて、ここで75%ぐらい地震力を負担しています。ラーメン架構だけどしっかりと背骨を持っているというものです。これは板橋の例ですが、これも背骨をつくって4mピッチに1200の600といった太い柱を並べています。今までのRCの学校は標準的なのですが、晴海ではスパンを飛ばして鉄骨でつくっています。これは晴海フラッグが変化に耐えられるようにスパンを広くつくった事例です。

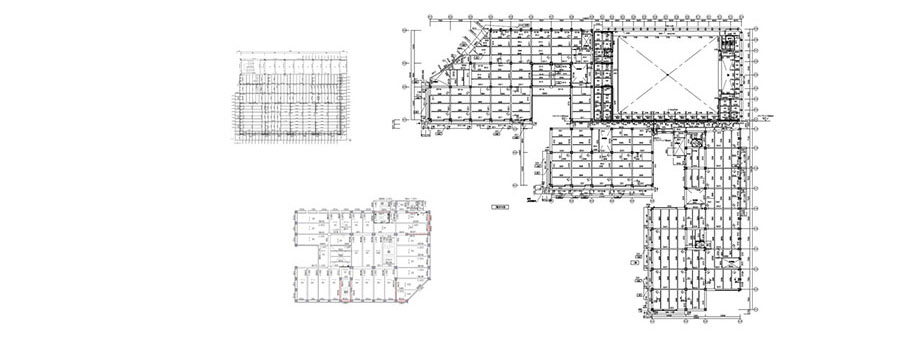

- 次はアリーナです。アリーナも同じように実績を並べています。構造に関する影響源として、上部が屋根だけの場合と、プールや教室が上に乗ったりするケースもありますので、そういったものを並べています。大抵のものはアリーナの屋根が鉄骨造なのですが、コンクリートの場合もあります。

- これは右側にグラウンドがあるのでそこにオープンなつくりをしたくて、方杖を立てて梁をおさえています。こちらはアリーナの長手方向です。ステージがあって、そのステージをどういうふうに空間を見せていくかということで、比較検討して決めたものです。これは短手のこういうところで柱をしっかり取れなかったので、長手にトラスをかけるという結構珍しいパターンだと思っています。これは、全ての部材がピン接合でつくるような体育館で、錦帯橋の構造を参考にしています。これは敷地の上と左が住宅街なので、そちらを低くしています。これは上に教室が乗っているパターンで、非常に階高が低いものです。この方材をつけて梁成を半分にします。こちらに方材があるけどすごい角度が立っていて、軸組を見るとさらに上にある弓道場を支えていたというものです。こちらは一方向梁です。通常であればもうちょっと幅の広い一方向ですが、プロポーションを絞って架けている事例です。これも方杖の事例ですね。方杖が多いのはやはり構造のコストが下がる、鉄骨の梁成が縮まるということで、比較的採用されやすいものです。

- こちらは晴海の件です。メガストラクチャーというL型の大空間をつくっていて、かなりアクロバットなものだと思います。また方杖があります。方杖だけを全部見比べても、こういうディテールのつくり方などにも、設計者の考えや個性がでています。

これは上にプールが乗っているものですが、比較検討しながらなるべく薄材を流すことであまり上に重いものが乗っていると感じられないようにつくっています。これは上が運動場です。そこにコンクリートの梁をつけて鉄骨の方杖を支えているというものです。これは高知で施工中の木造の体育館です。バーミヤンのような形の梁がなかなか可愛くて施工が楽しみです。これは大阪でやっていますが、あみだくじのような梁が相互依存してお互いにピンでかかっているのですが、それをしっかりと色を塗り分けて隙間を空けて表現しています。

- こうして一同に並べると、方杖が人気で、かまぼこ型もその次に人気があります。そのつくり方も平面とか立体とかありますが、立体のかまぼこは結構難しいです。梁タイプもいろいろありますが、最近はコントラストの激しい黒白が流行っているようにも思いますが、それぞれ工夫があふれています。

- 実績を並べて一度に見比べると、構造設計者のとんちがよく見えてきます。建築計画が上手に構成してくれると構造は楽で、鋼性高くつくろうと思っても簡単にここに壁をつけましょうということで進んだりします。また、アリーナの架構は、構造図と実物のイメージで擦り合わせるのが難しく、いつも現場で現物を見るまでドキドキしています。こういった実績を重ねて、写真と図面をそれぞれみんながイメージできるとより良い空間がつくりやすいだろうと思います。