環境統合技術室

第10回学校建築フォーラム

構造と空間計画・そのプロセスで何が起きたか

2024年9⽉27⽇ 17:00~19:30

座長:金子尚志 / ゲスト:赤松佳珠子(法政大学教授)、伊藤俊介(東京電機⼤学教授)

はじめに

(千葉工業大学・金子尚志)

- 今回は10回目という記念にふさわしく、赤松先生と伊藤先生にご参加いただきまして、学校建築フォーラムというテーマで進めていきたいと思います。「構造と空間計画、そのプロセスで何が起きたか」ということで、この「プロセス」というものが重要なテーマだと思っています。

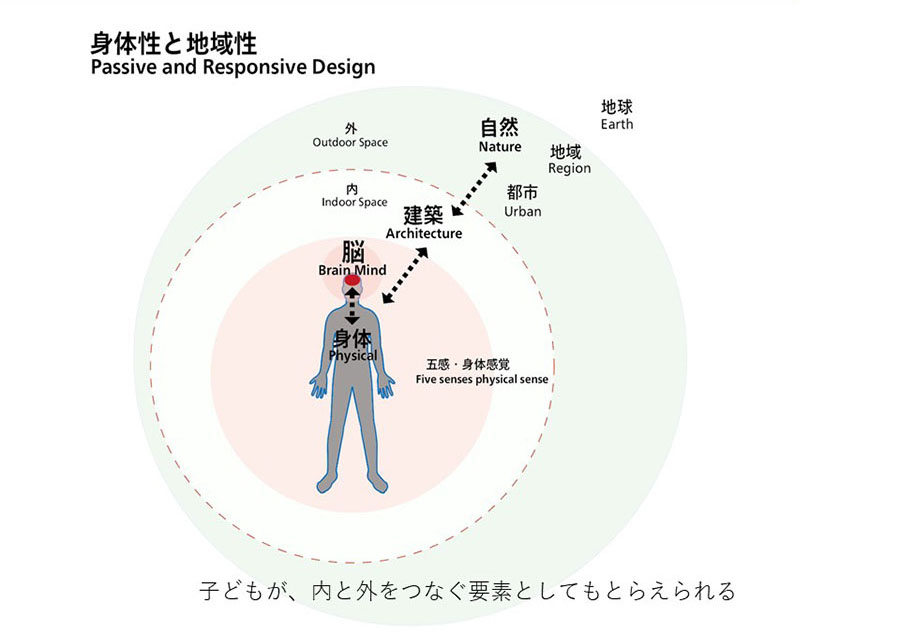

まずは、学校建築と環境統合ということでお話をしたいと思います。 「子供は風の子」というすごくベタなキーワードから入りますが、ことわざを知る辞典というもので紐解いてみると、子供は元気で寒風の中でも遊びまわっているものだ、対比として大人は火の子みたいに言われます。子供が風の子といわれる意味合いをもう少し広げて考えると、子供の動きそのものが学校建築にとって重要なのだと思います。つまり、子供が風のイメージとして、いろんなところに風を吹き込むとか、風のごとく動き回るとか、そんなイメージは私が専門としている環境建築のパッシブデザインに近いところかなと思い、まずは言葉として提示してみました。 そのように考えていくと、大きな自然の中に子供たちの身体感覚があるのではないかと思っています。そして、その周りにあるのが学校建築であり、自然と子供たちの間を繋ぐような、子供が内外を繋ぐ要素のように捉えるとすごくいいのではないでしょうか。

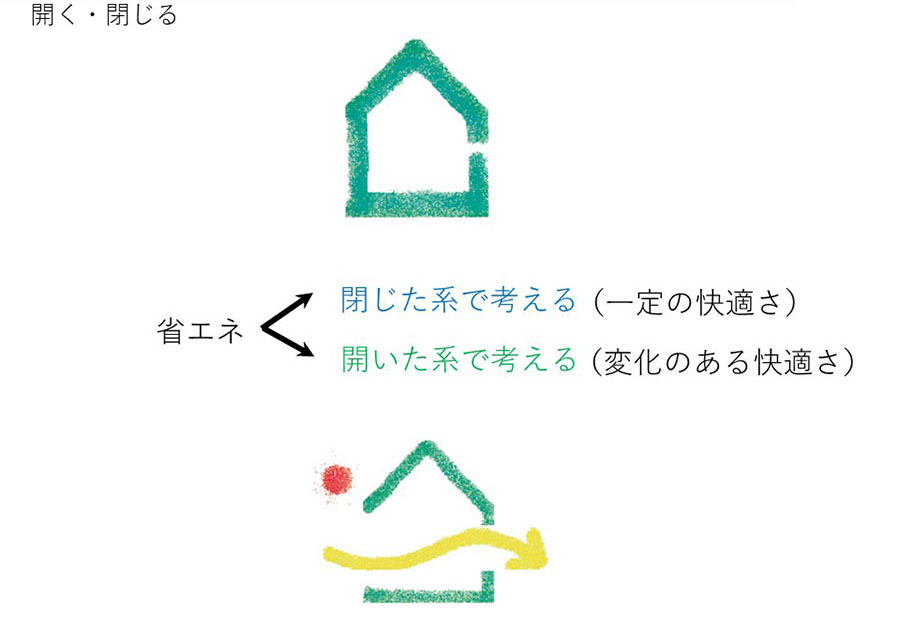

- パッシブデザインと学校建築という意味では、省エネルギーを考えるときに2つの道のりがあることはよく知られています。1つは閉じた系で考える。繋がりを絶つような形であっても高断熱高気密でしっかり閉じると、一定の快適さを得られるような空間。一方で開いた系で考えると、変化のある快適さと繋がることによる快適さということがあるだろうと。これはどちらが正しいということではなくて、どちらもある。ただし学校建築においては、開いた系で考えることの重要性はさらに高められるべきであろうと、そんなイメージを持っています。

少し広くパッシブデザインというものを考えると、私は「閉じる技術・開くデザイン」と言えるのだろうと思っています。閉じるためには技術が少し強めに出るし、開くためにはデザインが重要になるでしょう。そこでキーワードになるのは閉じるための窓であり、開くための窓である、とも思っています。子供たちが風のごとく学校建築を駆け回る時に、窓というものがすごく重要になってきます。そして、窓がうまく開いていくと、単に自然環境に開くということだけでなくて、社会環境に開いて地域との繋がりもつくれる、そういった考え方もできるのではないかと思います。

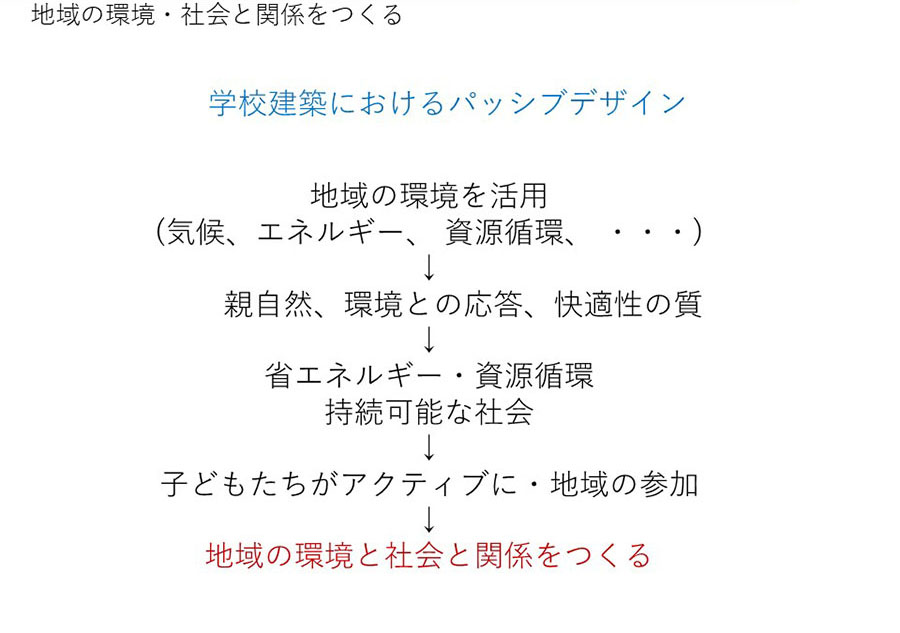

そして、学校建築におけるパッシブデザインの繋がりを図で考えてみると、地域の環境を活用することによって、親自然や環境との応答、快適性の質を考えることに繋がり、それが省エネルギーや資源循環、持続可能な社会に繋がっていき、それが子供たちのアクティブな行動に繋がり、地域の参加にも繋がっていく。そして地域の環境と社会との関係をつくるということにも繋がっていくのではないでしょうか。パッシブデザインから始まったものが、地域の環境と社会と関係をつくる、そういったものに発展していくとよいと思っています。

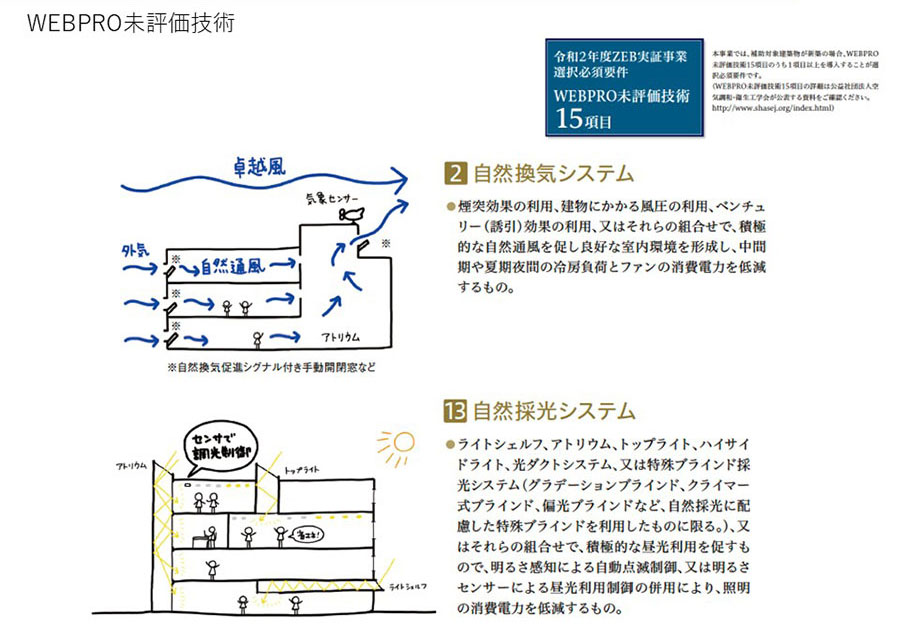

- 一方で、現代の建築を考えた時に外せないZEBと学校建築というところに視点をもっていくと、自然換気システムや自然採光システムなどはWEBPROでは未評価技術となっていて、学校建築とか小学校の建築を考えるときにはなかなか難しい課題としてとして立ちはだかっているわけです。我々ができることは、まだ評価にはなっていないことであっても、子供たちにとって学校建築にとって何が大事なのかを考えることだと思います。

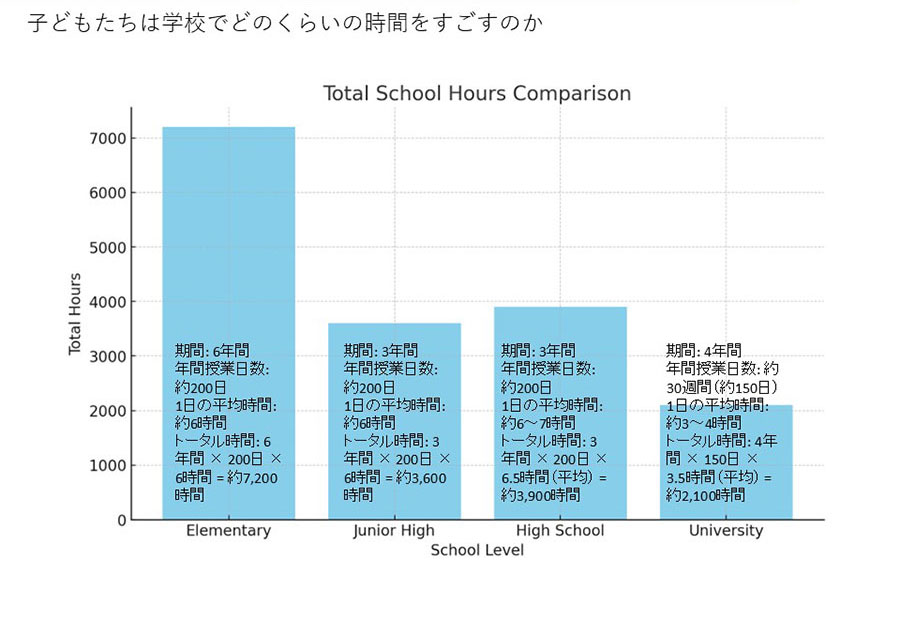

- そして最後のテーマですが、「原風景」としての学校建築というような視点で考えてみました。子供たちは学校でどれぐらいの時間を過ごすのかということが頭をよぎったので、試しにChatGPTに指示したところ、このグラフが出てきました。合っているかどうかは確認する必要がありますが、ざっと見たところそんなに間違いはないかと思います。小学校は6年間を過ごしていること、そのことによって中学・高校・大学と比べて、圧倒的な時間を要するわけです。私が思うのは、やはり時間によって原風景というものは醸成される。おそらく誰もが小学校の登校時の風景を思い出すことができるのではないかと思いますが、それは学校建築が提供できる重要な価値だと思います。

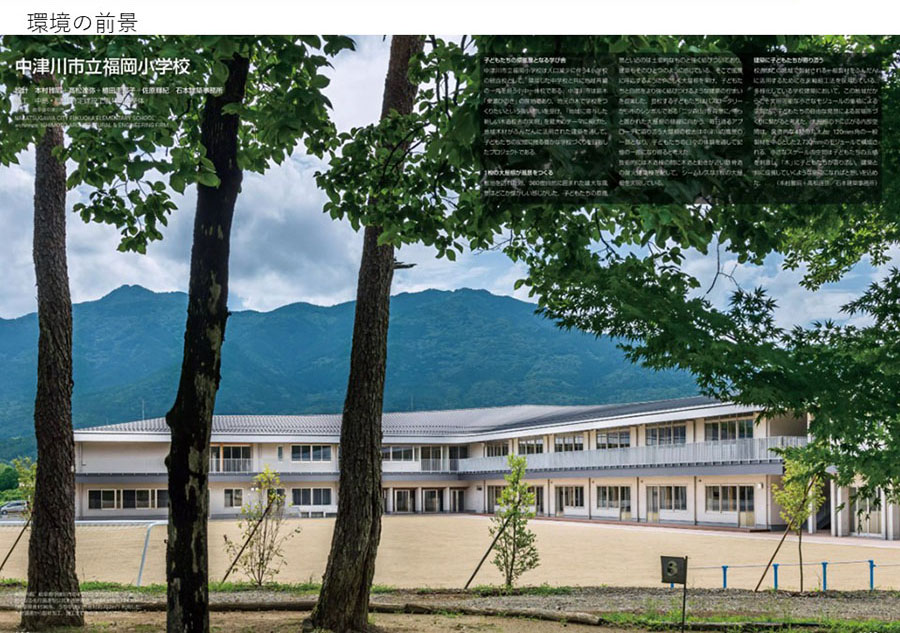

- そこで、先日小学校を訪れた際に私が気になったところの一場面を、風景という視点でご覧いただければと思います。後ろの山並みと連なるような屋根のデザインと見ることができますし、ここを子供たちが通って登校します。この山並みに沿って歩いてくる子供たちにとっては、忘れられない風景になります。そして、この写真もすごくいいですね。これはちょうどL型の中心に向かって撮った写真で、前の林と山並み、このあたりが重なり合って見えます。

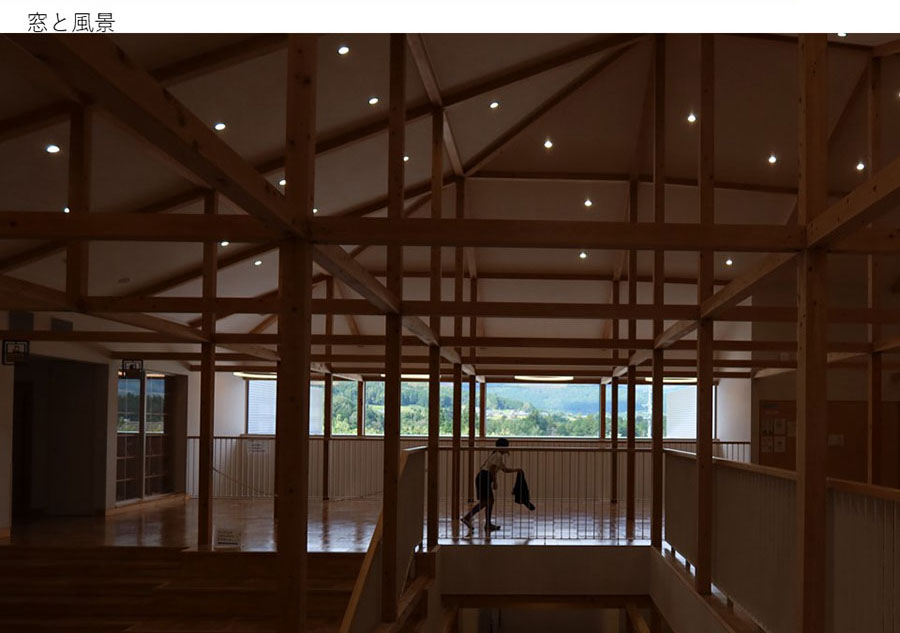

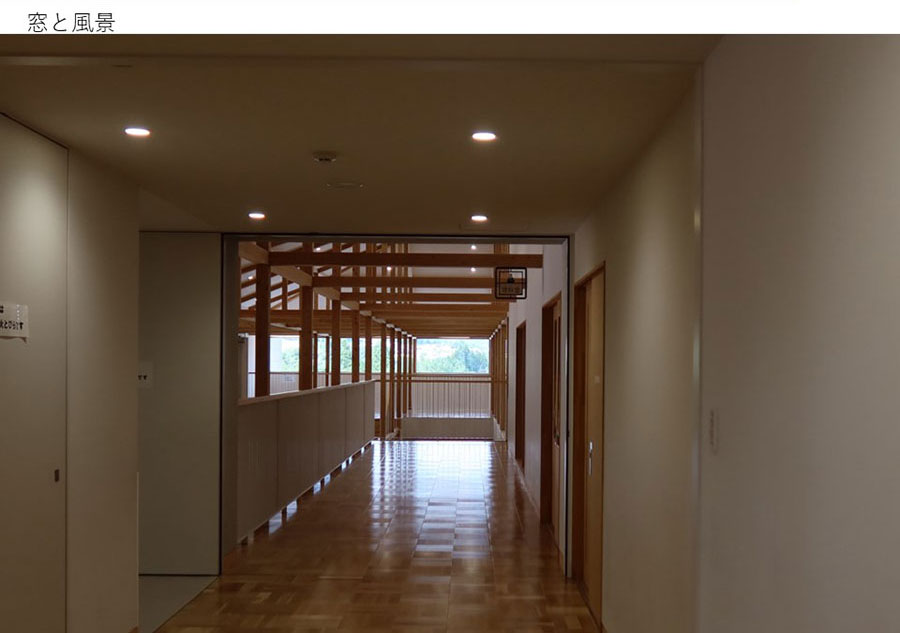

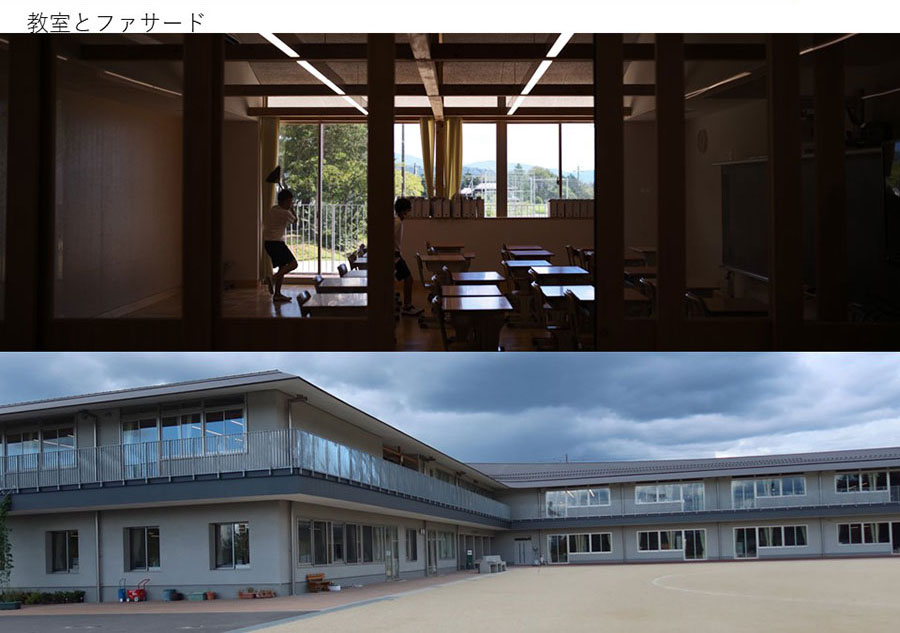

- そして、窓と風景という意味では、子供達が室内から外がどう見えるか、室内からどう切り取られているかということも重要だと思っています。この階段を上がったところの正面の窓は、本当にいい窓です。私は窓の研究もしていましたが、窓にもいい窓と、それほどでもない窓があるのではないかと思います。これもなかなかいい窓ですね。隣のこういった農家、民家の屋根だとかを、フェンスがあるわけでもなくて、窓が連続しているようにも見えます。そしてこれは教室とファサードを上下に並べてみました。教室が並ぶのが学校建築の1つの特徴ではありますが、それがファサードとして現れる時にどう見えるかということは、なかなか重要であり難しいテーマだと思っています。

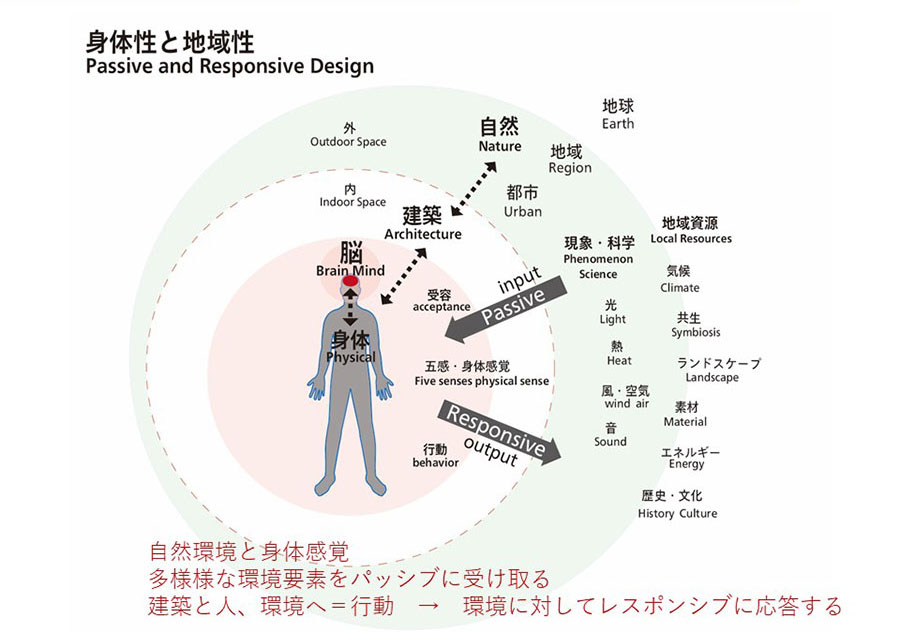

- そう考えると、冒頭でご説明したような自然の中にある子供の身体が、学校建築によって風のような動きで繋がっていきます。それらが周辺環境の要素を受け取って子供たちの行動としてレスポンシブに建築とともに応答するといった図式も考えられるのではないでしょうか。

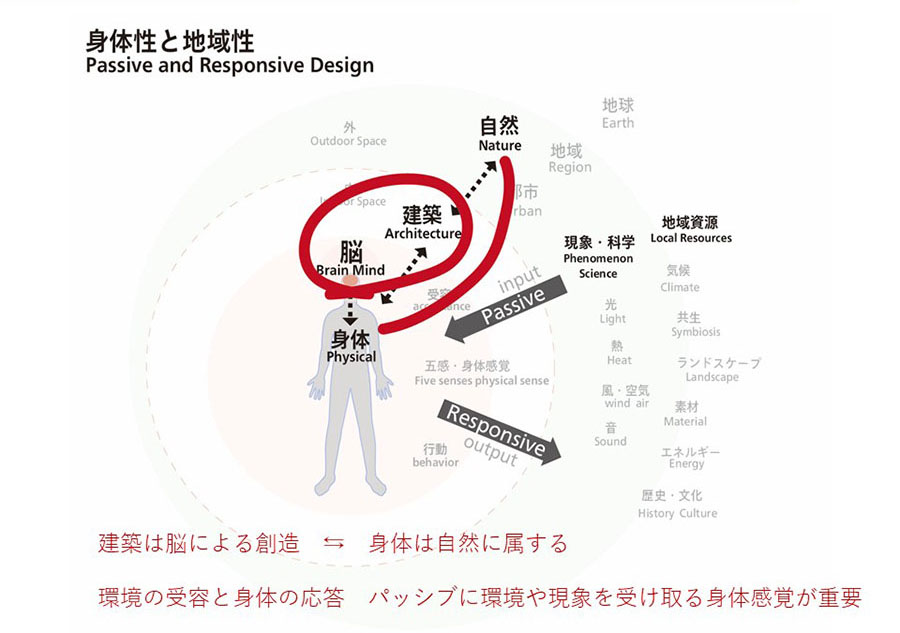

そしてさらに子供たちが育っていく中で、自然環境と子供たちの身体感覚、それと建築と子供たちが育っていく中での関係性のようなもの、建築は脳による創造物だというのであれば、自然という関係と身体との関係のような、そういった関係性も考えられるのかなと思っています。

- 最後にまとめです。冒頭でお話をした自然の中の子供たちの身体感覚が風の子というようなことを、子供たちが風というメタファーとして捉えてもいいのかなと思いますし、パッシブデザインということで、自然に開く、地域に開くと、それからZEBの未評価技術への課題があるということ、21世紀型のエネルギー消費、これから資源循環・木材活用など、これらが重要な視点かなと思います。そして子供達が非常に長い時間を過ごす学校建築が原風景を創る、窓と風景、ファザードデザインということで話題提供をさせていただきました。